Irkutsk, Irkutsk region, Russian Federation

Russian Federation

Russian Federation

UDC 550.8

For integrated interpretation seismic data CDPM and TEM-sounding data often using well-logg date. This allows create the geoelectric model consistent with geological information. Due to differences in excitation and observation methodic, and the specific features of electrical logging methods and TEM-sounding, it is difficult to compare the methods. The article provides an example of comparing data from surface and borehole electrical exploration and a method for regularizing the inversion of TEM-sounding data using well-logg date.

near-field transient electromagnetic sounding, inversion, well logging, regularization.

Введение

Одним из наиболее распространенных электроразведочных методов для изучения осадочного чехла юга Сибирской платформы при решении нефтегазопоисковых задач является метод зондирования становлением поля в ближней зоне (ЗСБ). Применение результатов геофизических исследований скважин (ГИС) при интерпретации данных ЗСБ уже на этапе поточечной инверсии показало высокую эффективность [3, 5]. Чаще всего при интерпретации данных ЗСБ используются данные бокового каротажа (БК) и каротажа сопротивлений (КС), индукционного каротажа (ИК). Рассмотренные методы наземной и скважинной геофизики изучают УЭС пород, однако результаты измерений, полученные методами скважинных исследований и наземной электроразведки, могут существенно различаться.

При совместном анализе данных БК, каротажа КС и результатов интерпретации данных ЗСБ на территориях Восточной, Западной Сибири и Зауралья возникает вопрос в расхождении кажущихся сопротивлений, полученных разными методами. Связано это со значительным расхождением в методике наблюдений, в масштабе (непосредственно в слое в скважине и на поверхности земли), в способах создания электромагнитного поля (гальванический и индукционный), в характере распространения электрического поля каротажа сопротивлений. В работе приводится разбор причин этого расхождения и оценивается возможность применения регуляризации по БК при решении обратной задачи ЗСБ.

Теория

Зондирование становлением поля в ближней зоне (ЗСБ) — метод электромагнитного зондирования с искусственным (контролируемым) источником, основанный на изучении поля переходных процессов, которое возбуждается в земле при импульсном изменении тока в источнике [1]. Для возбуждения поля переходных процессов необходимо создать импульсное переключение тока в питающей (генераторной) установке. Практически создать токовый импульс сложно, поэтому наиболее широкое распространение получило ступенчатое возбуждение поля (как правило, выключение тока) [8].

Методы ГИС применяются в геологоразведке для получения полной и объективной информации о строении разреза и свойствах горных пород, позволяют дополнить и уточнить данные керна, решить задачи определения флюидонасыщения и др., в том числе при исследовании действующих скважин в процессе разработки месторождений. Электрический каротаж — геофизический метод исследования скважин, основанный на измерении параметров электрических полей. В общих чертах работа сводится к пропусканию тока через два или более электрода с последующим измерением каких-либо электрических параметров: силы тока, разности потенциалов, частоты, диэлектрической проницаемости и т. п. К группе методов сопротивления относятся: кажущееся сопротивление (КС), резистивиметрия, боковой каротаж (БК), боковое каротажное зондирование (БКЗ), микробоковой каротаж (МБК). Из группы электромагнитных методов — метод индукционного каротажа (ИК). Результаты, полученные при электрическом каротаже, используются для оценки фильтрационно-емкостных свойств пластов, их строения и позволяют установить связь между насыщением и результатами испытаний [2].

Для поля постоянного тока, а также для гальванической составляющей переменного ЭМ-поля таким параметром является продольная проводимость низкоомных слоев

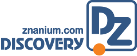

Рисунок 1. Механизмы проникновения постоянного и переменного тока через горизонтально-слоистый разрез: а — для метода ЗСБ и скважинной электроразведки; б — для индукционного метода; в — для гальванического метода

Методы постоянного тока позволяют получить информацию о поперечном сопротивлении высокоомных слоев. Для низкочастотных методов, использующих индукционную составляющую ЭМ-поля, устойчивыми (надежно определяемыми) параметрами являются суммарные продольные проводимости S низкоомных слоев и глубины H до их верхних кромок. Это связано с тем, что переменные токи индуцируются в проводниках и преодолевают высокоомные слои за счет явления электромагнитной индукции, а не протекают сквозь них (рис. 1б).

Из всего вышесказанного следует вывод о том, что толща осадочных пород, характеризующихся в силу генетических особенностей горизонтально-слоистым строением, будет иметь разное сопротивление прослоев в зависимости от особенностей применяемого метода электроразведки. Ввиду того, что ЗСБ измеряет продольное сопротивление, а БК поперечное в высокоомных средах и продольное в проводниках, значения УЭС, полученные этими методами, в высокоомных и в проводящих средах значительно отличаются. Продольное удельное сопротивление меньше поперечного сопротивления потому, что в первом случае ток течет преимущественно по проводящим слоям, а во втором — вынужден пересекать высокоомные слои. Это можно увидеть при сравнении графиков осредненного БК и геоэлектрической модели ЗСБ (рис. 3). Схожими они будут только в проводящих средах, а в высокоомных разительно отличаются по уровню.

Метод и пример применения

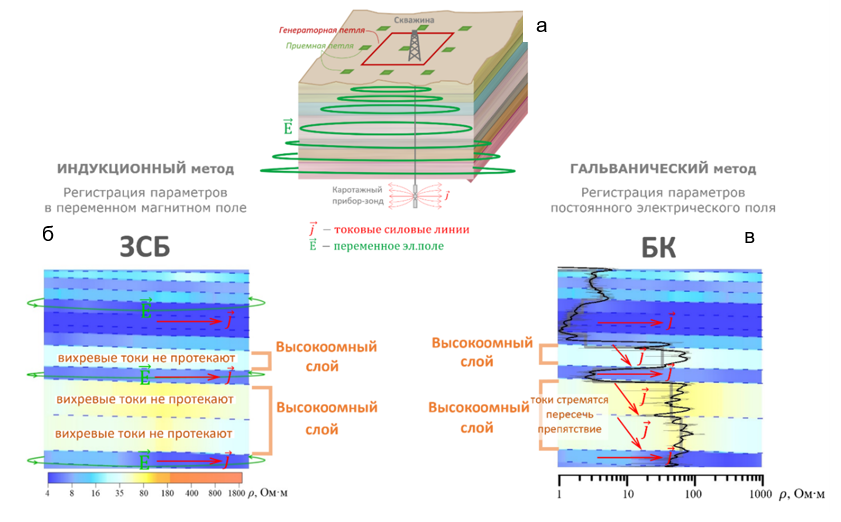

Автоматизированный процесс инверсии, реализованный в ПО Model 5 [4], представляет собой сложный набор настроек, позволяющих достичь в короткие сроки оптимального результата 1D-инверсии, соответствующего априорной информации с минимальными ошибками расчета прямой задачи — невязками. Эти настройки принято называть графом инверсии. Граф инверсии включает в себя набор выбранных слоев заданной модели, выбор способа расчета невязки, выбор метода оптимизации, количество шагов решения обратной задачи и условия стабилизации и регуляризации обратной задачи.

При проведении закрепленной инверсии в качестве стабилизатора выступает закрепление структурного каркаса, в качестве регуляризатора — пространственное накопление [7]. Реализуемая актуальная методика (рис. 2) заключается в добавлении дополнительной регуляризации по данным ГИС (БК/КС). Регуляризация устанавливается как соотношение УЭС стратиграфических подразделений модели в соответствии с данными осредненной модели БК/КС в рамках модели ЗСБ. Например, если априори известно, что слой А должен быть ниже по сопротивлению слоя Б, тогда задается условие: УЭС слоя а ≤ УЭС слоя б. Далее проводится инверсия, путем задания настроек алгоритма оптимизации с уклоном на невязки и пространственное накопление путем распределения весов: невязки — 70 %, пространственное накопление — 20 %, соответствие данным ГИС (заданное условие по БК) — 10 %. По результату решения невязки должны быть минимальны, но при этом соблюдено условие. Если условие соблюсти невозможно, модель не меняется. Если возможно — уточняется. В результате инверсии определяется оптимальное решение (модель), соответствующее минимальным невязке и отклонению УЭС в слоях по данным априорной информации. Такое условие может задаваться как для одного слоя, так и для группы слоев.

Рисунок 2. Принцип реализуемой методики инверсии с пространственным накоплением и регуляризацией по данным ГИС

Подход позволяет получить модель с подходящей детальностью, отражающую геоэлектрическое строение зондируемого пространства, соответствующего априорной информации. В отличие от существующих методов регуляризации по Тихонову [6], предлагаемый способ регуляризации не требует жесткого закрепления условий по данным априорной информации и позволяет отдать больший вес при решении обратной задачи ЗСБ на минимизацию невязки.

Результаты

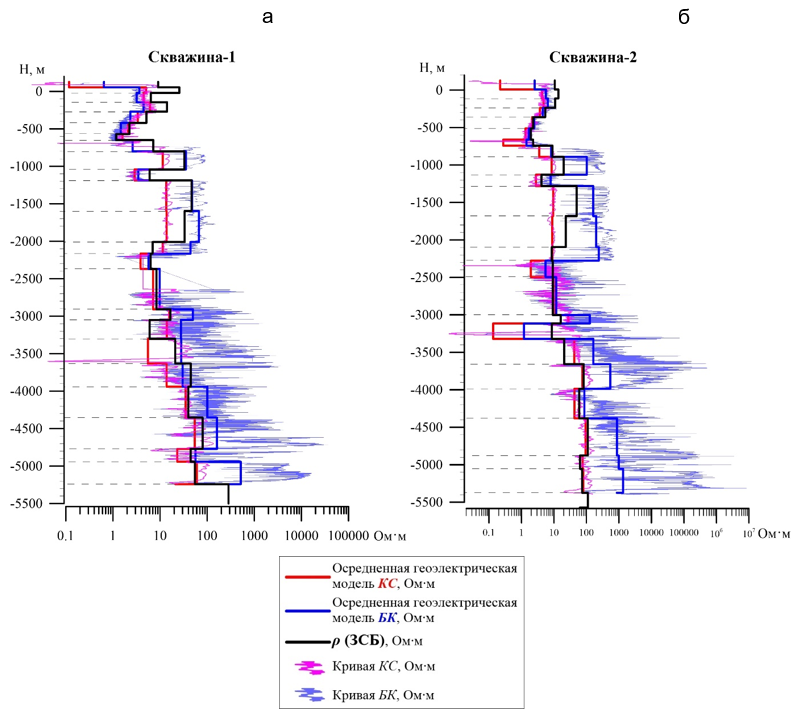

В качестве примера приведено сравнение геоэлектрической модели ЗСБ, полученной с помощью указанной методики и осредненной в рамках общей структурной основы модели ЗСБ и моделей БК и КС (рис. 3). Для скважин 1 и 2 уровень УЭС по ЗСБ и КС совпадает, так как оба метода измеряют схожие характеристики УЭС. УЭС, полученные по БК, схожи для проводящей части разреза и отличаются для высокоомной по уровню, так как БК измеряет поперечное сопротивление для непроводящих отложений. Это объясняется представленной выше теорией.

Таким образом, при изучении геологического строения осадочного чехла с помощью метода ЗСБ возможно достичь оптимального соответствия данным ГИС, при этом модель УЭС будет соответствовать оптимальному значению невязки между практической и теоретической кривой.

Рисунок 3. Примеры геоэлектрических моделей по ЗСБ и БК/КС: а — скважина 1, б — скважина 2

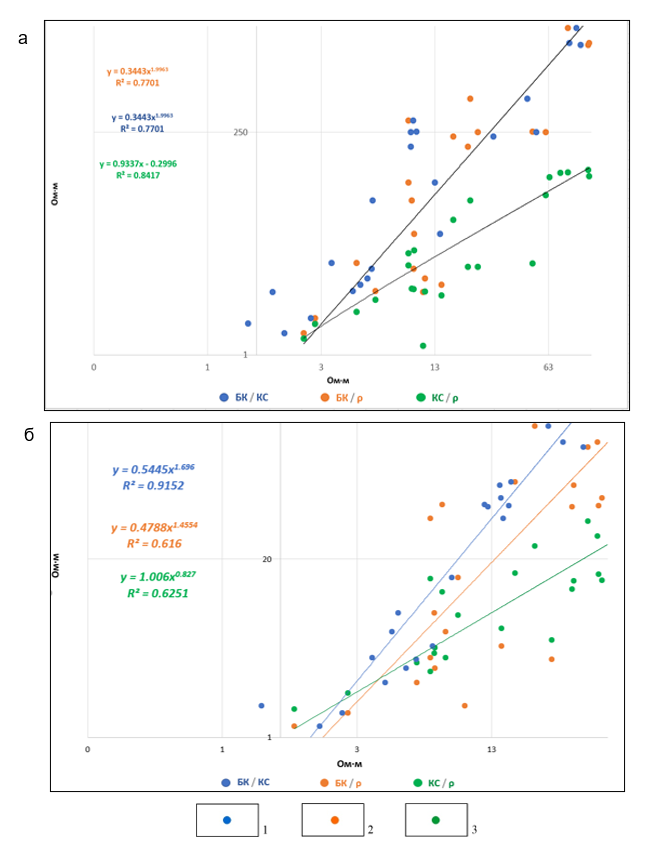

Рисунок 4. Точечные диаграммы УЭС модели по данным ЗСБ и по данным ГИС: а — скважина 1, б — скважина 2; 1 — кросс-плот УЭС по данным бокового каротажа и каротажа сопротивлений, 2 — кросс-плот УЭС по данным бокового каротажа и модели ЗСБ, 3 — кросс-плот УЭС по данным каротажа сопротивлений и модели ЗСБ

Построенные точечные диаграммы (рис. 4) по представленным скважинам демонстрируют наличие зависимостей между УЭС ЗСБ, КС и БК. Коэффициент регрессии между УЭС разных методов по слоям составляет от 0.61 и достигает 0.77, что соответствует коэффициенту корреляции от 0.78 до 0.87. Этот факт говорит о наличии высокого уровня связи между данными априорной информации и результатами инверсии ЗСБ.

Достоверность полученных результатов подтверждается согласием с априорной информацией (геолого-геофизические данные) по всем геологическим объектам.

Выводы

Как показано в тезисах на примере рассмотренных скважин, предложенный подход регуляризации обратной задачи ЗСБ по данным ГИС позволяет приблизить результаты решения к модели по скважине и геологии. В дальнейшем предложенная идея требует изучения и анализа применимости в геологических условиях других регионов и добавления статистики, что планируется следующим этапом исследований.

1. Van'yan L. L. Fundamentals of electromagnetic sounding. — Moscow: Nedra, 1965 (in Russ.).

2. Klimov V. V. Geophysical surveys of wells: a tutorial / Klimov V. V., Shostak A. V. // FGBOU VPO “KubSTU”. — Krasnodar: Publishing House-Yug, 2014 (in Russ.). EDN: https://elibrary.ru/TARQNT

3. Certificate of registration of computer program No. 2023663275 Model 5, 2023 / Emel'yanov V. S., Kerdan A. V., Murzina E. V., Shelokhov I. A. (in Russ.).

4. Emel'yanov V. S. Approach to inversion of high-density electromagnetic sounding data for conductive sections of Western Siberia / Emel'yanov V. S., Murzina E. V., Buddo I. V., Pospeev A. V., Agafonov Yu. A. // Questions of Natural Science. — 2017. — No. 1. Pp. 47–55 (in Russ.). EDN: https://elibrary.ru/ZOWRUV

5. Kompaniets S. V. On the possibility of using lateral logging data in the formation of geoelectric models of the sedimentary cover of the southern Siberian platform / Kompaniets S. V., Tokareva O. V., Pospeev A. V., Seminskii I. K. — Irkutsk: Irkutsk State Technical University, 2014 (in Russ.).

6. Tikhonov A. N. Methods for solving poorly conditioned problems: a textbook for universities / Tikhonov A. N., Arsenin V. Ya. — Moscow: Nauka, 1986 (in Russ.).

7. Murzina E. V. Features of high-density transient electromagnetic sounding data inversion under oil and gas prospecting in the NepaBotuoba anteclise area / Murzina E. V., Pospeev A. V., Seminskiy I. K., Buddo I. V., Nemtseva D. B., Emelianov V. S., Agafonov Y. A. // Nauki o Zemle i nedropol'zovanie [Earth sciences and subsoil use]. — 2022. — No 45(2). — Pp. 137–151. — https://doi.org/10.21285/2686-9993-2022-45-2-137-151 (in Russ.). EDN: https://elibrary.ru/ALQLOJ

8. Electric exploration: a manual on electrical prospecting practice for students of geophysical specialties. Volume I / edited by prof. I. N. Modin and Assoc. Prof. Yakovlev A. G. — 2nd ed., revised and enlarged. — Tver: “PoliPRESS”, 2018.

9. McNeill J. D. Application of transient electromagnetic techniques: technical note TN-7 / McNeill J. D. — Missasagua: Geonics Limited, 1980.