Иркутск, Иркутская область, Россия

Россия

Россия

УДК 550.8 Прикладная геология и геофизика. Геологические методы поисков и разведки, интерпретация их результатов

При комплексной интерпретации данных сейсморазведки МОГТ и электроразведки ЗСБ часто используются результаты геофизических исследований скважин. Это позволяет получить геоэлектрическую модель, согласующуюся с геологической информацией. В силу различий методик возбуждения и наблюдения, особенностей методов электрического каротажа и ЗСБ сложно сопоставить результаты исследований данными методами. В статье приводится пример сопоставления данных наземной и скважинной электроразведки и способ регуляризации инверсии данных ЗСБ с помощью данных ГИС.

зондирования становлением поля в ближней зоне, инверсия, геофизические исследования скважин, регуляризация.

Введение

Одним из наиболее распространенных электроразведочных методов для изучения осадочного чехла юга Сибирской платформы при решении нефтегазопоисковых задач является метод зондирования становлением поля в ближней зоне (ЗСБ). Применение результатов геофизических исследований скважин (ГИС) при интерпретации данных ЗСБ уже на этапе поточечной инверсии показало высокую эффективность [3, 5]. Чаще всего при интерпретации данных ЗСБ используются данные бокового каротажа (БК) и каротажа сопротивлений (КС), индукционного каротажа (ИК). Рассмотренные методы наземной и скважинной геофизики изучают УЭС пород, однако результаты измерений, полученные методами скважинных исследований и наземной электроразведки, могут существенно различаться.

При совместном анализе данных БК, каротажа КС и результатов интерпретации данных ЗСБ на территориях Восточной, Западной Сибири и Зауралья возникает вопрос в расхождении кажущихся сопротивлений, полученных разными методами. Связано это со значительным расхождением в методике наблюдений, в масштабе (непосредственно в слое в скважине и на поверхности земли), в способах создания электромагнитного поля (гальванический и индукционный), в характере распространения электрического поля каротажа сопротивлений. В работе приводится разбор причин этого расхождения и оценивается возможность применения регуляризации по БК при решении обратной задачи ЗСБ.

Теория

Зондирование становлением поля в ближней зоне (ЗСБ) — метод электромагнитного зондирования с искусственным (контролируемым) источником, основанный на изучении поля переходных процессов, которое возбуждается в земле при импульсном изменении тока в источнике [1]. Для возбуждения поля переходных процессов необходимо создать импульсное переключение тока в питающей (генераторной) установке. Практически создать токовый импульс сложно, поэтому наиболее широкое распространение получило ступенчатое возбуждение поля (как правило, выключение тока) [8].

Методы ГИС применяются в геологоразведке для получения полной и объективной информации о строении разреза и свойствах горных пород, позволяют дополнить и уточнить данные керна, решить задачи определения флюидонасыщения и др., в том числе при исследовании действующих скважин в процессе разработки месторождений. Электрический каротаж — геофизический метод исследования скважин, основанный на измерении параметров электрических полей. В общих чертах работа сводится к пропусканию тока через два или более электрода с последующим измерением каких-либо электрических параметров: силы тока, разности потенциалов, частоты, диэлектрической проницаемости и т. п. К группе методов сопротивления относятся: кажущееся сопротивление (КС), резистивиметрия, боковой каротаж (БК), боковое каротажное зондирование (БКЗ), микробоковой каротаж (МБК). Из группы электромагнитных методов — метод индукционного каротажа (ИК). Результаты, полученные при электрическом каротаже, используются для оценки фильтрационно-емкостных свойств пластов, их строения и позволяют установить связь между насыщением и результатами испытаний [2].

Для поля постоянного тока, а также для гальванической составляющей переменного ЭМ-поля таким параметром является продольная проводимость низкоомных слоев

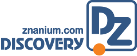

Рисунок 1. Механизмы проникновения постоянного и переменного тока через горизонтально-слоистый разрез: а — для метода ЗСБ и скважинной электроразведки; б — для индукционного метода; в — для гальванического метода

Методы постоянного тока позволяют получить информацию о поперечном сопротивлении высокоомных слоев. Для низкочастотных методов, использующих индукционную составляющую ЭМ-поля, устойчивыми (надежно определяемыми) параметрами являются суммарные продольные проводимости S низкоомных слоев и глубины H до их верхних кромок. Это связано с тем, что переменные токи индуцируются в проводниках и преодолевают высокоомные слои за счет явления электромагнитной индукции, а не протекают сквозь них (рис. 1б).

Из всего вышесказанного следует вывод о том, что толща осадочных пород, характеризующихся в силу генетических особенностей горизонтально-слоистым строением, будет иметь разное сопротивление прослоев в зависимости от особенностей применяемого метода электроразведки. Ввиду того, что ЗСБ измеряет продольное сопротивление, а БК поперечное в высокоомных средах и продольное в проводниках, значения УЭС, полученные этими методами, в высокоомных и в проводящих средах значительно отличаются. Продольное удельное сопротивление меньше поперечного сопротивления потому, что в первом случае ток течет преимущественно по проводящим слоям, а во втором — вынужден пересекать высокоомные слои. Это можно увидеть при сравнении графиков осредненного БК и геоэлектрической модели ЗСБ (рис. 3). Схожими они будут только в проводящих средах, а в высокоомных разительно отличаются по уровню.

Метод и пример применения

Автоматизированный процесс инверсии, реализованный в ПО Model 5 [4], представляет собой сложный набор настроек, позволяющих достичь в короткие сроки оптимального результата 1D-инверсии, соответствующего априорной информации с минимальными ошибками расчета прямой задачи — невязками. Эти настройки принято называть графом инверсии. Граф инверсии включает в себя набор выбранных слоев заданной модели, выбор способа расчета невязки, выбор метода оптимизации, количество шагов решения обратной задачи и условия стабилизации и регуляризации обратной задачи.

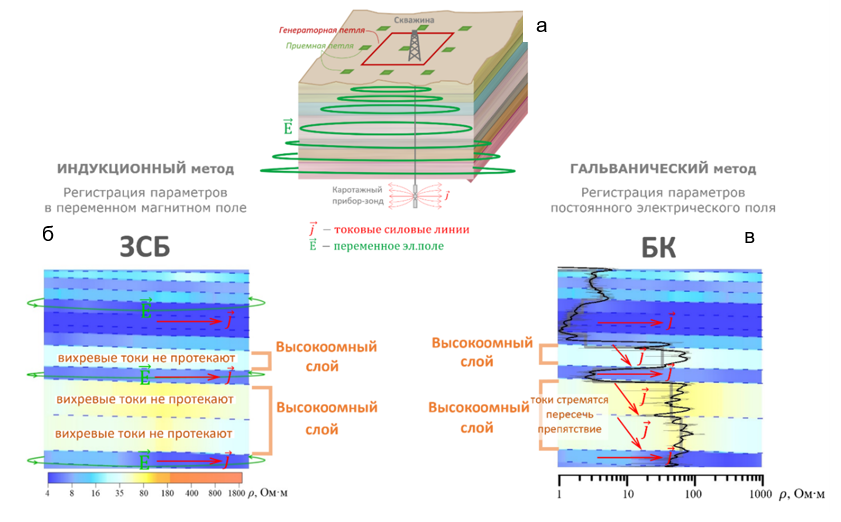

При проведении закрепленной инверсии в качестве стабилизатора выступает закрепление структурного каркаса, в качестве регуляризатора — пространственное накопление [7]. Реализуемая актуальная методика (рис. 2) заключается в добавлении дополнительной регуляризации по данным ГИС (БК/КС). Регуляризация устанавливается как соотношение УЭС стратиграфических подразделений модели в соответствии с данными осредненной модели БК/КС в рамках модели ЗСБ. Например, если априори известно, что слой А должен быть ниже по сопротивлению слоя Б, тогда задается условие: УЭС слоя а ≤ УЭС слоя б. Далее проводится инверсия, путем задания настроек алгоритма оптимизации с уклоном на невязки и пространственное накопление путем распределения весов: невязки — 70 %, пространственное накопление — 20 %, соответствие данным ГИС (заданное условие по БК) — 10 %. По результату решения невязки должны быть минимальны, но при этом соблюдено условие. Если условие соблюсти невозможно, модель не меняется. Если возможно — уточняется. В результате инверсии определяется оптимальное решение (модель), соответствующее минимальным невязке и отклонению УЭС в слоях по данным априорной информации. Такое условие может задаваться как для одного слоя, так и для группы слоев.

Рисунок 2. Принцип реализуемой методики инверсии с пространственным накоплением и регуляризацией по данным ГИС

Подход позволяет получить модель с подходящей детальностью, отражающую геоэлектрическое строение зондируемого пространства, соответствующего априорной информации. В отличие от существующих методов регуляризации по Тихонову [6], предлагаемый способ регуляризации не требует жесткого закрепления условий по данным априорной информации и позволяет отдать больший вес при решении обратной задачи ЗСБ на минимизацию невязки.

Результаты

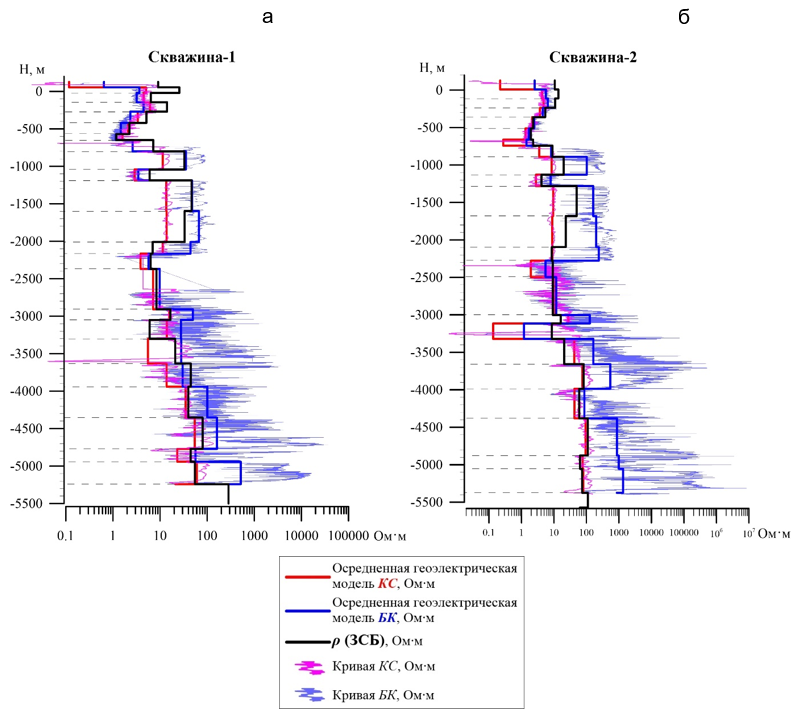

В качестве примера приведено сравнение геоэлектрической модели ЗСБ, полученной с помощью указанной методики и осредненной в рамках общей структурной основы модели ЗСБ и моделей БК и КС (рис. 3). Для скважин 1 и 2 уровень УЭС по ЗСБ и КС совпадает, так как оба метода измеряют схожие характеристики УЭС. УЭС, полученные по БК, схожи для проводящей части разреза и отличаются для высокоомной по уровню, так как БК измеряет поперечное сопротивление для непроводящих отложений. Это объясняется представленной выше теорией.

Таким образом, при изучении геологического строения осадочного чехла с помощью метода ЗСБ возможно достичь оптимального соответствия данным ГИС, при этом модель УЭС будет соответствовать оптимальному значению невязки между практической и теоретической кривой.

Рисунок 3. Примеры геоэлектрических моделей по ЗСБ и БК/КС: а — скважина 1, б — скважина 2

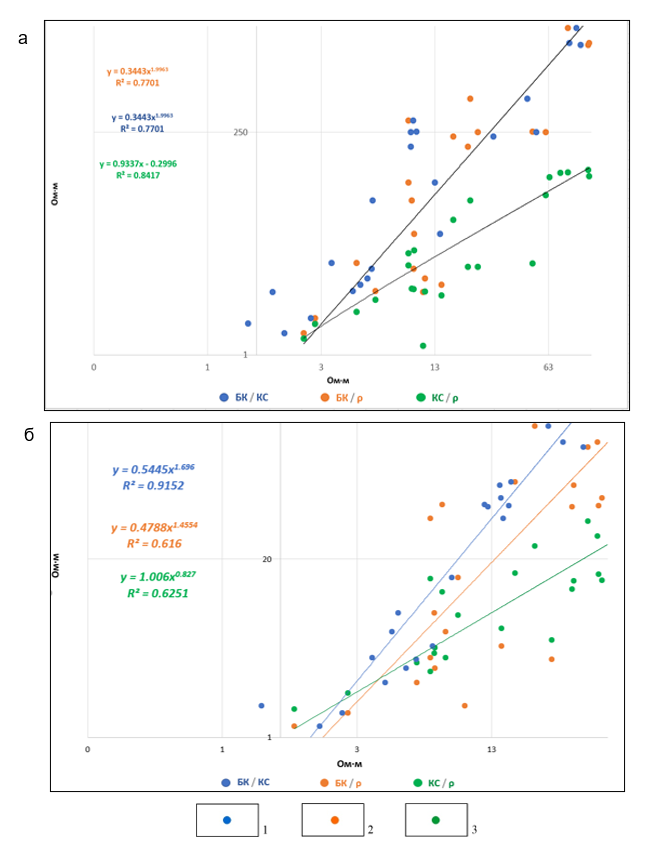

Рисунок 4. Точечные диаграммы УЭС модели по данным ЗСБ и по данным ГИС: а — скважина 1, б — скважина 2; 1 — кросс-плот УЭС по данным бокового каротажа и каротажа сопротивлений, 2 — кросс-плот УЭС по данным бокового каротажа и модели ЗСБ, 3 — кросс-плот УЭС по данным каротажа сопротивлений и модели ЗСБ

Построенные точечные диаграммы (рис. 4) по представленным скважинам демонстрируют наличие зависимостей между УЭС ЗСБ, КС и БК. Коэффициент регрессии между УЭС разных методов по слоям составляет от 0.61 и достигает 0.77, что соответствует коэффициенту корреляции от 0.78 до 0.87. Этот факт говорит о наличии высокого уровня связи между данными априорной информации и результатами инверсии ЗСБ.

Достоверность полученных результатов подтверждается согласием с априорной информацией (геолого-геофизические данные) по всем геологическим объектам.

Выводы

Как показано в тезисах на примере рассмотренных скважин, предложенный подход регуляризации обратной задачи ЗСБ по данным ГИС позволяет приблизить результаты решения к модели по скважине и геологии. В дальнейшем предложенная идея требует изучения и анализа применимости в геологических условиях других регионов и добавления статистики, что планируется следующим этапом исследований.

1. Ваньян Л. Л. Основы электромагнитных зондирований. — М.: Недра, 1965.

2. Климов В. В. Геофизические исследования скважин: учебное пособие / Климов В. В., Шостак А. В. // ФГБОУ ВПО «КубГТУ». — Краснодар: Издательский Дом-Юг, 2014. EDN: https://elibrary.ru/TARQNT

3. Свидетельство о регистрации программы ЭВМ № 2023663275 Model 5 2023 / Емельянов В. С., Кердан А. В., Мурзина Е. В., Шелохов И. А.

4. Емельянов В. С. Подход к инверсии данных высокоплотных электромагнитных зондирований для проводящих разрезов Западной Сибири / Емельянов В. С., Мурзина Е. В., Буддо И. В., Поспеев А. В., Агафонов Ю. А. // Вопросы естествознания. — 2017. — № 1. — С. 47–55. EDN: https://elibrary.ru/ZOWRUV

5. Компаниец С. В. К вопросу о возможности использования данных бокового каротажа при формировании геоэлектрических моделей осадочного чехла юга сибирской платформы / Компаниец С. В., Токарева О. В., Поспеев А. В., Семинский И. К. — Иркутск: Иркутский государственный технический университет, 2014.

6. Тихонов А. Н. Методы решения некорректных задач: учеб. пособие для вузов / Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. — М.: Наука, 1986.

7. Мурзина Е. В. Особенности инверсии данных высокоплотных электромагнитных зондирований при нефтегазопоисковых исследованиях на территории Непско-Ботуобинской антеклизы / Мурзина Е. В., Поспеев А. В., Семинский И. К., Буддо И. В., Немцева Д. Б., Емельянов В. С., Агафонов Ю. А. // Науки о Земле и недропользование. — 2022б. — Т. 45. — № 2. — С. 137–151. — https://doi.org/10.21285/2686-9993-2022-45-2-137-151. EDN: https://elibrary.ru/ALQLOJ

8. Электроразведка: пособие по электроразведочной практике для студентов геофизических специальностей. Том I / под редакцией проф. Модина И. Н. и доц. Яковлева А. Г. — 2-е изд., перераб. и доп. — Тверь: «ПолиПРЕСС», 2018.

9. McNeill J. D. Application of transient electromagnetic techniques: technical note TN-7 / McNeill J. D. — Missasagua: Geonics Limited, 1980.