Россия

Россия

Россия

Россия

В статье представлен анализ применения геофизических методов для обнаружения и локализации карстовых полостей на участке интенсивного сульфатного карста — Кунгурской Ледяной горе. Проанализированы результаты магниторазведки, гравиметрии, вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) и сейсморазведки. Показано, что магниторазведка ограничена в применении на данном участке из-за помех. Гравиметрия выявила гравитационное влияние пещеры и аномалию силы тяжести. ВЭЗ обнаружил зоны пониженного сопротивления, коррелирующие с положением гротов. Сейсморазведка указала на сложность строения и позволила выделить участки с осложнениями характеристик волнового поля. Комплексный анализ результатов моделирования геофизических методов локализовал ослабленный участок. Для более детального изучения карстовых объектов рекомендуется комплексное применение высокоразрешающей сейсморазведки, электротомографии и гравиметрических наблюдений для дифференциации ослабленных участков.

Кунгурская Ледяная гора, комплексные геофизические методы, локализация карстовых полостей, карстово-суффозионные процессы.

Введение

При изучении опасных геологических, инженерно-геологических процессов и явлений, включая карст, согласно ряду регламентирующих документов (СП 47.13330.2016, СП 11-105-97), геофизические исследования являются самостоятельным видом работ. При этом в зависимости от строения участка, уровня поставленных задач, характеристик и параметров процессов и явлений комплекс исследований может включать широкий спектр геофизических методов и модификаций.

С целью определения информативности и рационального сочетания инженерно-геофизических наблюдений, ориентированных на обнаружение и локализацию карстовых полостей в пределах верхней части разреза, проведен анализ данных, полученных для области интенсивного развития сульфатного карста — Кунгурской Ледяной горы.

Методы

Массив Ледяной горы, включающий естественный карстовый объект — Кунгурскую ледяную пещеру, — представляет собой историко-природный комплекс, расположенный в Пермском крае на окраине города Кунгур, на правом берегу реки Сылвы. Территория отличается расчлененным рельефом (в т. ч. и крутые береговые склоны, эрозионно-карстовые лога, многочисленные воронки, провалы), сложным геологическим и структурно-тектоническим строением [1]. Отмечается также развитие карстовых и карстово-суффозионных процессов, охватывающих помимо поверхностных сформированные на разных гипсометрических уровнях подземные формы — от мелких каверн и щелей размером в несколько миллиметров до пустот диаметром в несколько метров и значительных по объемам пещер.

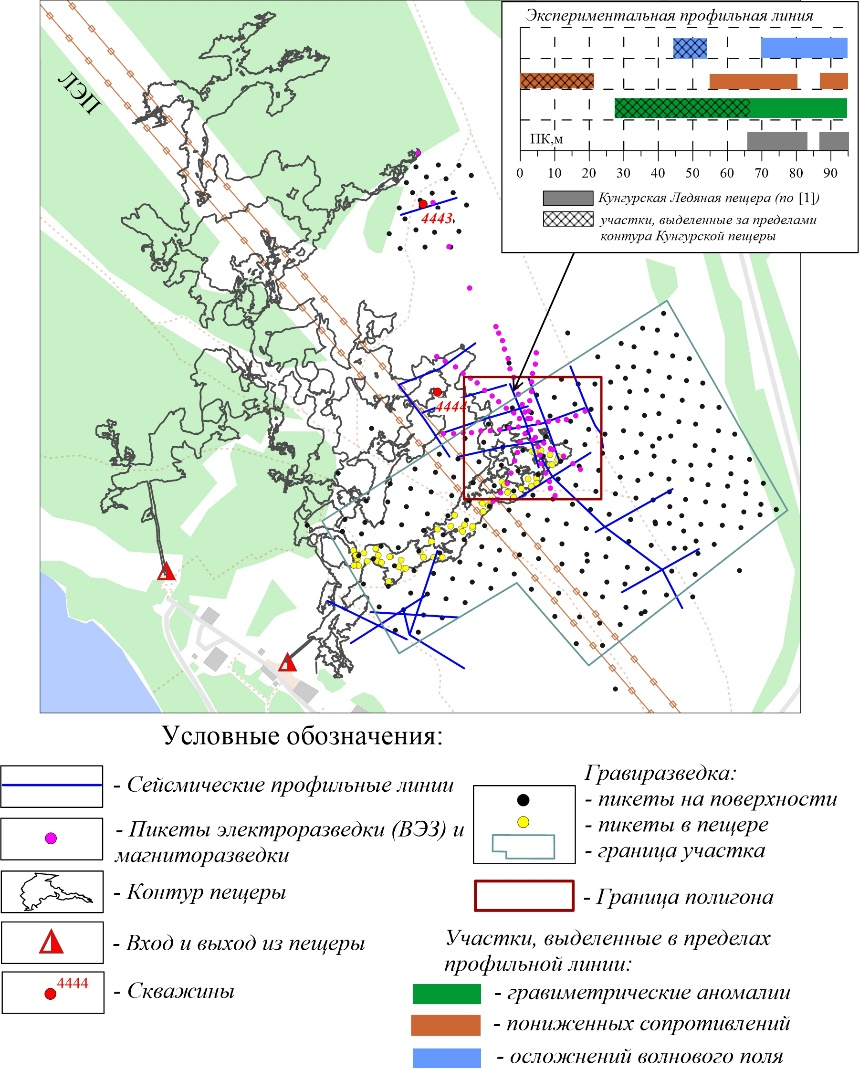

Участок исследований (полигон) включает восточную часть Кунгурской пещеры с гротом Метеорный (наклонная полость, ширина 18,5 м, средняя высота 3,4 м, амплитуда 13,8 м [2]) и прилегающие галереи шириной от 3 до 10 м, а также область массива Ледяной горы с зоной предположительно сохранного массива пород. Мощность покрывающих пород (до сводов полостей пещеры) в пределах полигона изменяется от 60 до 70 м.

В пределах Ледяной горы неоднократно проводились отдельные геофизические опытно-методические наблюдения, в том числе и в течение последнего десятилетия (рис. 1). Рассмотрим полученные результаты с точки зрения решения задачи локализации подземных полостей. Отметим, что ее решение осложняется достаточно большой глубиной залегания поисковых объектов (пещеры) и их размерами, сопоставимыми с разрешающей способностью геофизических методов.

Следует добавить, что в настоящее время в пещере развернута локальная система сейсмологического мониторинга, обеспечивающая проведение наблюдений за процессами разрушения и позволяющая контролировать устойчивость свода.

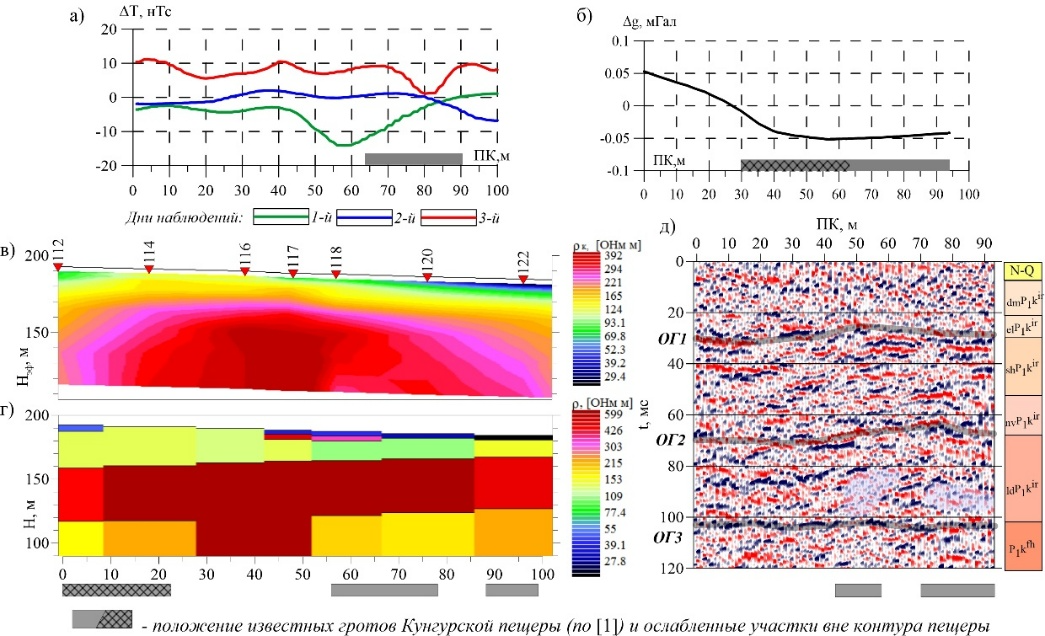

Одним из геофизических методов, опробуемых для локализации подземных карстовых полостей, является магниторазведка. В пределах полигона магнитометрические наблюдения проводились в площадном и профильном вариантах. Удовлетворительные результаты могут быть получены только в варианте площадных исследований при условии синхронизации работы с магнитовариационной станцией. Отметим также, что исследуемый участок пересекает действующая линия электропередач, негативно влияющая на характер и величину регистрируемых параметров (рис. 2а). Указанные особенности и полученные в результате обработки данные позволяют рекомендовать измерения магнитного поля в пределах Ледяной горы только в качестве источника дополнительной информации.

Рисунок 1. Обзорная схема участка исследований

Наземные гравиметрические измерения также реализованы в площадном и профильном вариантах и дополнены наблюдениями силы тяжести в пещере [3]. В результате анализа трансформант поля, выполненного для площадных исследований с учетом двух уровней наблюдений, установлено, что гравитационный эффект влияния пещеры формирует обтекаемую область отрицательных значений параметров (рис. 2б). Кроме этого, в пределах полигона выявлена линейная аномалия силы тяжести, превышающая по своим размерам известную часть Кунгурской пещеры.

Измерения методом вертикального электрического зондирования в пределах полигона реализованы по сети пересекающихся профилей. По результатам количественной интерпретации в верхней части разреза прослеживается неоген-четвертичные отложения и пачки пород кунгурского яруса, проявляющиеся повышенными сопротивлениями. В пределах целевого интервала выделены участки пониженных сопротивлений, как совпадающие пространственно с известным положением гротов пещеры (рис. 2г), так и расположенные за ее контуром. Для повышения детальности геоэлектрических разрезов и локализации областей, связанных с процессами карстообразования, в пределах полигона рекомендуется проведение исследований электромагнитного поля методами электротомографии.

Рисунок 2. Экспериментальная профильная линия: пример изменения графиков напряженности аномального магнитного поля (а), сечение трансформанты гравитационного поля (б), разрез кажущихся сопротивлений (в), геоэлектрический разрез (г), суммарный временной разрез (д)

Сейсморазведочные исследования, наряду с методами электроразведки, являются неотъемлемой частью комплекса геофизических методов, направленного на изучение карстовых полостей.

При обработке и анализе первых вступлений сейсмограмм установлен невыдержанный (по вертикали и латерали) характер распределения рыхлых отложений, позволяющий определять только общие закономерности распространения упругих колебаний.

Суммарный временной разрез (отраженные волны) указывает на сложное строение изучаемого массива — отсутствуют выдержанные оси синфазности, наблюдается выклинивание отражающих горизонтов, выделяются области дифракции, отмечается потеря корреляции записи (рис. 2д). В связи с этим стандартные признаки определения наличия в разрезе карстовых полостей по набору волновых характеристик в данном случае не позволили добиться удовлетворительного результата. Влияние пещеры на упругие параметры прослеживается во всем изучаемом диапазоне времен.

Тем не менее, основываясь на опыте исследований на карстоопасных территориях [4], в результате анализа значительного количества информации в пределах целевого интервала выделено несколько локальных участков, предположительно обусловленных наличием в массиве карстовых полостей.

Совмещение областей отрицательных аномалий трансформант поля силы тяжести, пониженных значений удельного электрического сопротивления и участка, характеризующегося значительными осложнениями характеристик волнового поля, сделало возможным локализацию влияния пещеры.

Вывод

Изучаемый интервал разреза в пределах экспериментального полигона характеризуется сложным строением. Современные аппаратурно-технологические комплексы, использованные при опытно-методических работах на полигоне, позволили зафиксировать изменения физических полей, обусловленные карстовой природой поисковых объектов.

Отметим, что традиционно применяемые для локализации неоднородностей методы решения обратных задач обеспечили возможность формирования только общих, достаточно размытых зон, отличающихся по своим свойствам от вмещающего массива пород. Совместный анализ результатов обработки и интерпретации трех методов, базирующихся на решении задач моделирования, позволил локализовать ослабленный участок, совмещенный в плане с исследованной частью пещеры.

Учитывая сложность локализации целевых объектов (глубина, размеры, мощность покрывающих пород и др.), для решения задачи дополнительно использованы экспериментальные технологии детальной интерпретации. Применение разработок позволило дифференцировать в пределах единых аномальных областей отдельные ослабленные участки, расположенные в известной части Кунгурской пещеры и за ее контурами.

Таким образом, для полномасштабного изучения закономерностей строения и оконтуривания протяженных карстовых объектов в пределах Ледяной горы рекомендуется использование комплексных наблюдений методами высокоразрешающей сейсморазведки отраженных волн, электротомографии и гравиметрических наблюдений.

1. Кунгурская ледяная пещера: опыт режимных наблюдений / под ред. В. Н. Дублянского, А. И. Кудряшова. — Екатеринбург: ГИ УрО РАН, 2005.

2. Красиков А. В. Уточнение морфометрических показателей гротов и галереи Кунгурской ледяной пещеры по результатам топографо-геодезической работы / Красиков А. В. // Известия вузов. Горный журнал. — 2022. — № 4. — С. 76–89.

3. Пугин А. В. Опытно-методические геофизические работы на территории историко-природного комплекса «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера» / Пугин А. В., Мичурин А. В., Симанов А. А., Хохлова В. В., Новикова П. Н. // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. — 2014. — № 2 (24). — С. 191–197.

4. Ярославцев А. Г. Опыт применения сейсморазведки ОГТ для решения инженерно-геологических задач / Ярославцев А. Г., Санфиров И. А. // Геофизика. — 2004. — № 3. — С. 27–30.