студент с 01.01.2022 по настоящее время

Екатеринбург, Россия

Свердловская область, Россия

УДК 624.131.1 Общие вопросы. Инженерная геология. Минералогические, геологические и биологические основы определения состояния грунтов

В работе рассмотрены причины деформаций зданий, построенных на элювиальных грунтах, являющихся региональным фактором инженерно-геологических условий Урала. Приводятся примеры возможных деформаций зданий, их причины и решения по устранению или уменьшению.

элювиальные грунты, деформации зданий, ошибки проектирования, строительства и эксплуатации.

Введение

С наступлением XXI века в г. Екатеринбурге наблюдается рост объема строительства сложных инженерных объектов. Появляются современные микрорайоны, ранее занимаемые частным сектором или промышленными предприятиями, а также осваиваются новые территории. Строятся высотные здания и сооружения, активно осваивается подземное пространство. Каждое из таких инженерных сооружений имеет определенный срок службы, который зависит от качества проектирования, строительства и эксплуатации. При определенных условиях инженерное сооружение может прекратить свое функционирование либо «по выслуге лет», либо по причине несоответствия своему назначению, либо в результате аварии [1].

На территории города Екатеринбурга широко распространены элювиальные грунты, представленные корами выветривания пород невьянской, нейвинской, кировградской свит, а также Балтымского габбрового, Шарташского и Верхисетского гранитных массивов. Основанием фундаментов большинства зданий и сооружений служат грунты элювиального генезиса, отличающиеся широким разнообразием, сложными условиями залегания, большой вариативностью свойств из-за различий в минеральном составе, строении, сохранности остаточных кристаллизационных связей материнских пород и приобретении новой структурной связанности.

В качестве причин деформаций зданий, построенных на элювиальных грунтах, могут служить недостатки инженерно-геологических изысканий, ошибки при проектировании и производстве работ, а также недостатки при эксплуатации зданий и сооружений. Например, в классификации причин деформаций (таб. 1), разработанной Э. И. Мулюковым [2], эксплуатационные причины подразделены на две группы: обусловленные локальными отрицательными воздействиями на основания и фундаменты (утечки из коммуникаций, температурные и динамические воздействия и т. п.) и связанные с эволюцией инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки, на которой расположено здание (подтопление территории, снижение уровня подземных вод, изменение химического состава грунтовых и подземных вод).

Таблица 1. Классификация причин деформаций зданий и сооружений (по Э. И. Мулюкову, с дополнением авторов)

|

Класс |

Группа |

|

Причины деформаций, обусловленные недостатками изысканий, проектирования и устройства оснований и фундаментов собственно объекта |

недостатки изысканий |

|

ошибки при проектировании оснований и фундаментов |

|

|

недостатки при производстве работ |

|

|

Причины деформаций, возникающие в период эксплуатации собственно объекта |

негативные локальные воздействия на основания и фундаменты (неисправность инженерных коммуникаций, температурные динамические воздействия и т. д.) |

|

эволюция инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории, на которой расположено здание (подтопление, активизация карстово-суффозионных процессов, тектонических нарушений, снижение уровня подземных вод, оседание поверхности) |

|

|

Причины деформаций, обусловленные влиянием на объект строительства соседнего здания или сооружения |

недостатки изысканий для соседнего объекта |

|

ошибки при проектировании основания и фундаментов соседнего объекта |

|

|

недостатки при производстве работ на соседнем объекте |

Метод

Информация, использованная для написания данной статьи, получена по результатам полевых, лабораторных, а также геофизических исследований, выполненных для изучения инженерно-геологических условий площадок деформируемых зданий, расположенных на территории города Екатеринбурга.

Примеры

Для детализации структуры причин деформаций зданий в условиях распространения элювиальных грунтов рассмотрим несколько объектов.

Анализируя причины деформаций, обусловленные недостатками инженерных изысканий, обратим внимание на 4-этажный жилой дом из кирпича, состоящий из двух подъездов, на ленточном фундаменте, построенный в 1960 г. в пер. Сухумский, 8. Проектирование здания было выполнено без достаточного инженерно-геологического обоснования (при изысканиях в 1958 г. был пройден один шурф, глубиной 1,8 м, без отбора проб). В октябре 1962 г. были зафиксированы трещины в стенах, потолочных перекрытиях на третьем этаже второго подъезда, а также трещины и разрывы в фундаменте, свидетельствующие о смещении железобетонных блоков. В результате обследования было установлено, что в основании фундаментов залегают элювиальные супеси (сильнонабухающие Ɛsw = 0,14 д. е.) и щебенистые грунты. При изысканиях (1958 г.) подземные воды до глубины 3,6 м не были встречены. За время эксплуатации дома произошло подтопление участка, и на момент обследования подземные воды находились на глубине 1,68–1,70 м от поверхности. Система отвода дождевых и талых вод функционировала неудовлетворительно, что позволяло поверхностным водам поступать в подвальное помещение. Аварийное состояние системы коммуникаций в подвале дома (утечки из систем горячего водоснабжения и канализации) привело к замачиванию грунтов в основании здания.

При изучении на данном участке элювиальной супеси было установлено, что в ее составе присутствуют смешанослойные минералы [3], образующиеся в результате упорядоченного или неупорядоченного чередования набухающих и ненабухающих структурных слоев. Наиболее часто встречаются минералы со смешанным сочетанием слоев гидрослюды и монтмориллонита, хлорита и вермикулита, гидрослюды и хлорита, монтмориллонита и вермикулита, монтмориллонита и каолинита. Характерной особенностью структуры монтмориллонита является то, что молекулы воды могут проникать между структурными слоями, вызывая внутрикристаллическое разбухание и изменение параметра решетки [4]. При высушивании молекулы воды уходят из межслоевого пространства монтмориллонита, а размер структурной ячейки уменьшается, что и приводит к деформациям грунтов в основании фундаментов.

В итоге для укрепления дома по фасаду, выходящему на пер. Сухумский, были устроены металлические конструкции из швеллеров № 16 с металлическими тяжами d = 36 мм.

Примером ошибки при проектировании и производстве работ служит 16-этажный трехсекционный жилой дом по ул. Таганской, 79, у которого максимальная осадка секции 2 составила более 25 см, а отклонение от вертикальной плоскости 148–410 мм [5]. Согласно проектным решениям, фундаментом должен был служить монолитный железобетонный ростверк по железобетонным сваям, опирающимся на элювиальные грунты. В процессе производства строительных работ было принято решение по изменению конструктива фундамента здания на монолитную плиту для каждой секции с массивом закрепленных грунтов (торфа, аллювиальных мягкопластичных суглинков) в основании, созданным с помощью струйной цементации в 30 скважинах. Толщина фундаментной плиты для секций 1 и 2 составила 800 мм, для секции 3 — 900 мм.

Основными причинами неравномерных деформаций грунтов в основании фундаментной плиты являются: наличие большой толщи техногенных (мощностью 2,5–6,5 м) и биогенных грунтов (0,2–2,9 м); подтопление территории (уровень подземных вод встречается на глубине 0,2–4,5 м); расположение участка в осевых частях и в зонах геодинамического влияния предполагаемых разрывных структур (скальные и полускальные грунты имеют повышенную степень раздробленности и обводненность); наличие аллювиальных мягкопластичных суглинков (мощность 1,2–2,3 м); отсутствие эффективного упрочнения торфа и геодезических наблюдений в период устройства фундаментной плиты.

Для усиления фундаментов здания выполнена пересадка фундаментной плиты на сваи вдавливания, изготовленные из металлических труб (диаметром 273 мм, толщиной 6 мм) с закрытым нижним концом, с последующим армированием и бетонированием. В качестве опорного слоя свайного основания приняты элювиальные суглинки.

При рассмотрении недостатков при эксплуатации зданий и сооружений (неисправность инженерных коммуникаций, подтопление, активизация суффозионных процессов, снижение уровня подземных вод, оседание поверхности) можно упомянуть несколько объектов.

-

При устройстве фундаментов 19-этажной секции жилого дома по ул. Токарей-Татищева в июне 2008 г. произошла авария на теплотрассе. Потоками горячей воды были замочены суглинки элювиальные с включением дресвы до 15 % и дресвяные грунты по гранитам с суглинистым заполнителем до 44 %. Для предотвращения деформаций был выполнен демонтаж устроенных на тот момент столбчатых фундаментов, а также произведено удаление замоченного грунта из котлована. Недостающую мощность грунтов заместили щебнем.

-

Вследствие проведения работ по предварительному осушению пород (снижению уровня грунтовых вод) при проходке тоннелей екатеринбургского метрополитена образовалась депрессионная воронка. Водопонижение спровоцировало активизацию суффозионных процессов. В породах произошло изменение напряжений, это привело к деформациям горных массивов, вызывая сдвижения земной поверхности и повреждения расположенных на ней зданий и сооружений. Примерами проявления суффозионных явлений служат здания общежитий УГГУ на ул. 8 Марта, жилое здание на ул. 8 Марта, 55, здание цирка, магазин «Гринвич», жилые дома на ул. Авиационной, 88, и др. [6].

-

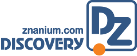

При обследовании 14-этажного административно-жилого здания по улице Старых Большевиков в 2018 г. наблюдались деформации в виде горизонтальных, вертикальных и наклонных трещин (ширина раскрытия до 3 мм), а также многочисленные трещины в колоннах столбчатых фундаментов, залегающих на элювиальных суглинках (рис. 1). При изысканиях 2004 г. уровень грунтовых вод не встречен. На момент обследования грунтов (2018 г.) фундаменты были затоплены, наблюдалось достаточно быстрое поступление воды. В связи с техногенным подтоплением, находясь в замоченном состоянии долгое время (в период с 2004 по 2018 г.), показатели физико-механических характеристик элювиальных суглинков значительно ухудшились по сравнению с данными их залегания в естественных условиях. По физическим характеристикам наблюдалось увеличение показателя влажности на 16 %, коэффициента пористости на 8,5 %, степени влажности на 7 % и уменьшение плотности на 4 %. Показатель текучести изменился от твердого состояния до полутвердого — мягкопластичного. Механические свойства снизились: удельное сцепление на 50 %, угол внутреннего трения на 28 %, модуль деформации на 33 %. При естественном залегании грунты характеризовались как набухающие (Ɛsw = 0,16 д. е.). Находясь уже в замоченном состоянии, набухающие свойства не проявились (Ɛsw = 0,025–0,032 д. е.). Зато при определении размокаемости грунтов в большинстве проб (4 из 5) размокаемость была охарактеризована как быстрая и очень быстрая. Ухудшение свойств привело, в свою очередь, к изменению напряженного состояния сжимаемой толщи основания и неравномерным осадкам, что повлекло за собой появление трещин в конструкциях здания.

Рисунок 1. Инженерно-геологический разрез 14-эт. здания по ул. Старых Большевиков. Условные обозначения: 1 — техногенные грунты четвертичного возраста; 2 — суглинок аллювиально-делювиальный, четвертичного возраста; 3 — суглинок элювиальный, мезозойского возраста; 4 — глина элювиальная, мезозойского возраста; 5 — скважина, ее номер/глубина, м; 6 — литологические границы; 7 — абс. отм. пола подвала, м; 8 — абс. отм. низа плитного фундамент, м

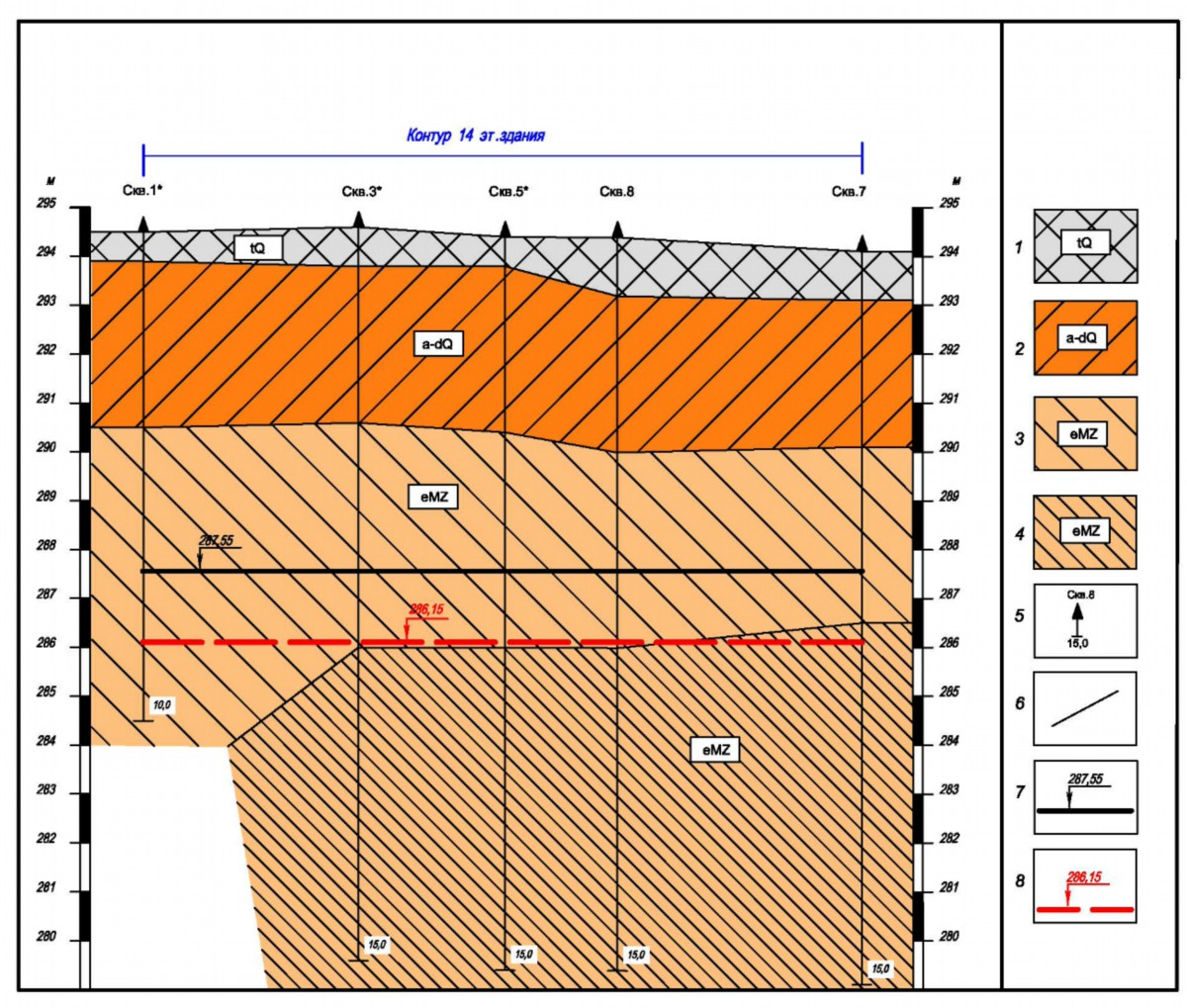

Деформации, связанные с эволюцией инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки. Примером служит 9-этажный трехсекционный жилой дом по ул. Мусоргского, 6, построенный в 1982 г. по типовому проекту 468Б-13, на ленточном фундаменте. Основанием фундаментов служат элювиальные суглинки, щебенистые и полускальные и скальные грунты. Кровля скальных грунтов средней прочности неровная — есть карманы выветривания глубиной более 10 м. При изысканиях в 1979 г. уровень подземных вод находился на глубине 0,5–1,4 м. Можно отметить, что деформации дома начались сразу после возведения объекта. Особенно часто деформации фиксировались на дворовом фасаде в виде наклонных и вертикальных трещин с шириной раскрытия от нескольких сантиметров до нескольких десятков сантиметров. Невооруженным глазом отмечались просадки центральной и западной секций. По результатам исследований, выполненных различными изыскательскими организациями, высказано предположение, что причинами повреждения дома могли быть неблагоприятные процессы в элювиальных грунтах (промачивание, промораживание и последующее оттаивание в процессе строительства). В 2007–2008 годах дом отселен. Геофизические исследования, выполненные различными методами (вертикальное электрическое зондирование, электропрофилирование в модификации среднего градиента, георадарное зондирование, радоновая съемка), помогли выявить локальные тектонические нарушения и построить геомеханическую схему площадки (рис. 2). Полученные данные позволили связать максимальные деформации в центральной части дома с зонами относительного растяжения верхней части земной коры, образованной вследствие пересечения разнонаправленных структур. Таким образом, деформации здания по ул. Мусоргского, 6, связаны с наличием в пределах исследованных участков локальных современных тектонических нарушений [7].

Рисунок 2. Геомеханическая схема площадки аварийного дома по ул. Мусоргского, 6, в г. Екатеринбурге, составленная по результатам комплексных инженерно-геофизических исследований [5]. Условные обозначения: 1 — сдвиг; 2 — сброс; 3 — взброс (зоны тектонических нарушений); 4 — направление подвижек по тектоническим структурам; 5 — контур аварийного дома; 6 — участок деформаций здания

Примером деформации, обусловленной недостатками при производстве работ на соседнем объекте, служит 2-этажный жилой дом по ул. Розы Люксембург, построенный в 1917–1918 годах. В августе 2009 г. при производстве земляных работ произошло обрушение кирпичной стены здания вследствие подвижки грунта у основания фундамента в сторону котлована. Из опасной зоны были эвакуированы жильцы дома (21 человек). По счастливой случайности никто из жильцов не пострадал.

Выводы

Таким образом, были рассмотрены причины деформаций зданий и сооружений, построенных на элювиальных грунтах в г. Екатеринбурге. Для своевременного выявления и предотвращения причин деформаций необходимо полноценное изучение элювиальных грунтов в процессе инженерно-геологических изысканий и геофизических исследований; изучение ошибок и опыта негативных проектных решений. Особо следует учитывать возможное повышение влажности элювиальных грунтов за счет замачивания сверху, из внешних источников, или снизу, при подъеме уровня подземных вод, что может привести к проявлению процессов суффозии, набухания и просадки, процессам пучения, снижению прочностных и деформационных свойств.

1. Жигалин А. Д. Факторы, способствующие развитию деформационных процессов в основаниях сооружений / Жигалин А. Д. // Прикладная геоэкология, чрезвычайные ситуации, земельный кадастр и мониторинг: сборник трудов. — М.: Изд-во ИЛРАН, 1995. — Вып. 1. — С. 27‒33.

2. Мулюков Э. И. Статистический анализ причин и вероятностный прогноз отказов оснований и фундаментов / Мулюков Э. И // Отказы в геотехнике: сб. статей. — Уфа, 1995. — С. 5–17.

3. Пшеничникова М. Г. Опыт изучения пучинистых свойств элювиальных грунтов Уральского региона / Пшеничникова М. Г., Гуман О. М., Нечаева Н. Н. // Материалы XVII Общероссийской научно-практической конференции и выставки «Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве в Российской Федерации», г. Москва, 29 ноября — 2 декабря 2022 г. — Москва, 2022. — С. 73–79.

4. Осипов В. И. Глины и их свойства. Состав строение и формирование свойств / Осипов В. И., Соколов В. Н. — М.: ГЕОС, 2013.

5. Овечкина О. Н. Анализ результата применения геотехногенного массива в сложных инженерно-геологических условиях города Екатеринбурга / Овечкина О. Н. // Известия УГГУ. — 2024. — № 1 (73). — С. 121–136. — https://doi.org/10.21440/2307-2091-2023-4-127-136.

6. Овечкина О. Н. Роль подземных вод при строительстве на элювиальных грунтах Среднего Урала / Овечкина О. Н., Гуман О. М., Нечаева Н. Н., Жабко А. В. // Подземная гидросфера: материалы Всероссийского совещания по подземным водам Востока России (XXIV Совещание по подземным водам Сибири и Дальнего Востока, с международным участием). — Екатеринбург: Институт горного дела УрО РАН, 2024. — С. 141–144.

7. Осипова А. Ю. О необходимости выявления зон тектонических нарушений на площадках строительства инженерных сооружений / Осипова А. Ю. // XII Уральская молодежная научная школа по геофизике: материалы конференции (г. Пермь, 21–25 марта 2011 г.). — Пермь, 2011. — С. 173–176.