Иркутск, Иркутская область, Россия

Россия

Россия

УДК 550.8.053 Количественная интерпретация: аналитические и графические методы и обработка данных

При решении нефтегазопоисковых задач методом зондирования становлением поля в ближней зоне (ЗСБ) в пределах осадочного чехла Непско-Ботуобинской антеклизы и Ангаро-Ленской ступени применяется 1D-инверсия в рамках квазигоризонтально-слоистых сред, или латеральная закрепленная инверсия. Ввиду расширения географии работ и перехода на территории с более сложным геологическим строением возрастает актуальность адаптации существующих алгоритмов автоматической инверсии данных ЗСБ к решению более сложных геологических задач. Задачами электроразведки здесь являются не только оценка перспективных в нефтегазоносном отношении интервалов в сложных структурно-тектонических условиях, но и картирование положения кровли фундамента по данным ЗСБ. Решение поставленных задач проводилось путем построения структурной модели двумя способами: без учета данных сейсморазведки методом общей глубинной точки (МОГТ) и с учетом отбивок основных стратиграфических комплексов по данным МОГТ. В тезисах рассмотрены результаты применения двух методических подходов и показаны некоторые возможности ЗСБ для изучения глубинного строения осадочного чехла и сложных геологических объектов фундамента.

зондирования становлением поля в ближней зоне, латеральная закрепленная инверсия, квазигоризонтально-слоистые модели, Непско-Ботуобинская антеклиза, Ангаро-Ленская ступень, Анабарская антеклиза, Вилюйская синеклиза.

Введение

Применение комплекса методов сейсморазведки МОГТ и электроразведки ЗСБ получило широкое распространение на территории юга Восточной Сибири при решении нефтегазопоисковых задач. Геологическая эффективность применения метода ЗСБ на территории Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА) и Ангаро-Ленской ступени (АЛС) обусловлена соответствующими петрофизическими характеристиками перспективных в нефтегазоносном отношении горизонтов-коллекторов, являющихся контрастными объектами для картирования их электроразведкой. При переходе на новые территории, расположенные северо-восточнее НБА и характеризующиеся увеличением мощности осадочного чехла, методом ЗСБ возможно решить новые задачи — определение положения кровли фундамента и, параллельно, изучение перспектив нефтегазоносности по данным ЗСБ на территориях со сложным структурно-тектоническим строением. В тезисах рассмотрены результаты применения нескольких методических подходов построения модели при 1D-инверсии и показаны некоторые возможности ЗСБ для изучения глубинного строения осадочного чехла.

Обзор существующих подходов решения обратных задач электроразведки

Численное моделирование геофизических полей для параметров заданной модели обычно называют прямой задачей. Для процесса оценки параметров модели по наблюденным данным обычно используется обратная задача, или инверсия. Решение обратной задачи заключается в определении параметров изучаемой среды, оценке геологической совместимости с данными наблюдений и в определении приближенных решений для принятой модели путем минимизации невязки между практической и теоретической кривыми ЗСБ. Невязка является количественной мерой различия между электромагнитным полем, рассчитанным для гипотетической модели, и реально наблюденным электромагнитным полем [5].

В большинстве случаев изучаемый электроразведочными методами геологический разрез возможно аппроксимировать квазигоризонтально-слоистой геоэлектрической моделью при помощи 1D-инверсии [12, 2, 3]. Точность построения модели и результат решения обратной задачи напрямую зависит от заложенной априорной информации, поэтому чем ближе к истине стартовая модель, тем выше достоверность результата. Это известно из теории обратных задач, которые в 60-е гг. прошлого века описал российский математик А. Н. Тихонов [8]. Он ввел в решение обратной задачи метод регуляризации, который был основан на приближении некорректно поставленной задачи некоторой последовательности корректно поставленных задач. Однако на практике в России подход к регуляризации обратной задачи электроразведки был применим слабо, в том числе при автоматизации процесса инверсии, и получил свое развитие только в последние годы [2, 3].

В 1994 г. первые алгоритмы, направленные на регуляризацию обратной задачи при автоматической инверсии, были представлены зарубежными исследователями Д. У. Ольденбургом и Я. Ли (2005), М. Х. Локе и Р. Д. Баркером (1996). Эти алгоритмы создают гладкие модели в разрезе c минимальным количеством слоев и имеют название «латеральная инверсия». Позднее И. Океном разработаны подходы, позволяющие создавать псевдо-2D-модели, в которых изменения удельного сопротивления являются плавными. Для обеспечения латеральной выдержанности квазигоризонтально-слоистой среды задаются ограничения при помощи ковариационной матрицы шероховатости, построенной на основе априорной информации. Данный подход получил название латеральной закрепленной инверсии (англ.: lateral constrained inversion, LCI) [13]. Для инверсии данных ЗСБ при решении нефтегазопоисковых задач применяется подход, схожий с латеральной закрепленной 1D-инверсией, который основан не на данных бурения скважин, а на стабилизации задачи за счет учета УЭС в слое на соседних точках ЗСБ или на пространственном накоплении [6, 7]. Подход представляет собой разновидность латеральной закрепленной инверсии, не требующей жесткого закрепления результата решения обратной задачи в соответствии с априорной информацией. Методология получила широкое распространение при интерпретации данных ЗСБ, выполненных по площадной сети наблюдений.

Закрепленная и незакрепленная инверсия данных ЗСБ в сложных структурно-тектонических условиях

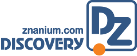

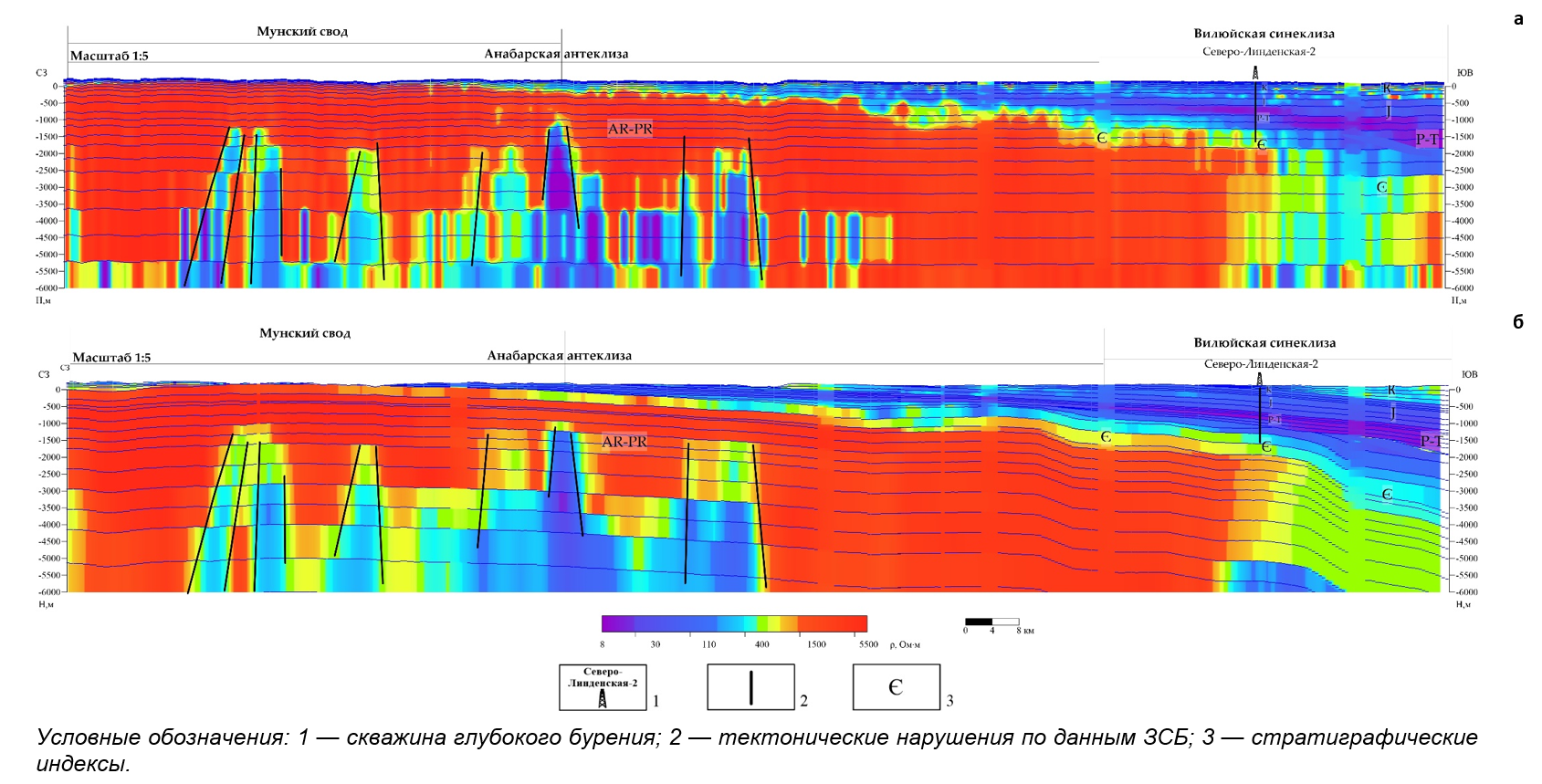

При изучении регионального строения разреза перед электроразведкой стоит задача определения положения кровли фундамента, построения геоэлектрической модели осадочного чехла. Анализ наблюденных геофизических данных начинается с качественной интерпретации, которая позволяет предварительно оценить геоэлектрическую характеристику и основные особенности разреза осадочного чехла и поверхности фундамента (рис. 1а).

Для достижения оптимального результата, соответствующего априорной информации, инверсия выполняется в несколько циклов, каждый из которых объединяет в себе совокупность настроек (граф) инверсии: от параметров расчета прямой задачи, учета параметров регистрации до алгоритма оптимизации и вводимой регуляризации при решении обратной задачи. Настройки графа инверсии задаются в зависимости от задач, поставленных перед методом ЗСБ.

При незакрепленной (независимой) инверсии строится структурная модель, которая формируется как горизонтально-слоистая модель с геометрическим шагом по мощности, увеличивающимся с глубиной. В данном случае инверсия представляет собой своего рода независимую поточечную инверсию, которая проводится отдельно для каждой приемной петли (экспресс-инверсия). Для экспресс-инверсии используется программное обеспечение TEM-Processing [11], предназначенное для углубленной обработки данных ЗСБ, полученных аппаратурой семейства SGS и FastSnap [10, 11], и выполнения автоматической 1D-инверсии. Алгоритм 1D-инверсии, встроенный в ПО TEM-Processing, направлен на экспрессное (без значительных затрат времени) получение стартовой модели и достижение минимально возможного среднеквадратического расхождения (2–3 %). Начальное приближение модели формируется путем анализа дифференциальной трансформанты сигнала ЭДС (кривой кажущейся проводимости SτHτ), далее итеративно происходит уточнение параметров модели (удельного сопротивления и/или мощностей слоев) до достижения требуемой невязки. Применение независимой экспресс-инверсии позволяет быстро получить геоэлектрическую модель осадочного чехла территории (рис. 1б).

В процессе интерпретации важно учитывать осложняющие эффекты, проявляющиеся на кривых ЗСБ. На территории НБА и севернее отмечается влияние эффекта индукционно-вызванной поляризации (ВПИ). При наличии ВПИ учет происходит в ходе инверсии данных ЗСБ. Расчет переходных характеристик с учетом ВПИ проводится в программе Model 5; используется алгоритм, разработанный сотрудниками института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН (г. Новосибирск). Расчет параметров ВПИ основан на формуле Cole-Cole [10, 1]. Автоматизация процесса подбора ВПИ происходит за счет построения выдержанной по латерали модели УЭС в слое и минимизации невязки путем определения параметров поляризации формулы Cole-Cole.

Немаловажным фактором при решении нефтегазопоисковых задач является учет результатов предшествующих сейсморазведочных работ, поэтому перед инверсией формируется опорная модель и структурная основа по данным МОГТ (структурный каркас). Стартовая модель, подаваемая на старт инверсии, представляет собой основу в виде слоев с определенными по данным МОГТ мощностями и удельными электрическими сопротивлениями, полученными на этапе экспресс-инверсии. Путем пересчета на новую структурную основу (мощности слоев по МОГТ) через проводимость формируется модель удельных электрических сопротивлений для каждой кривой зондирования. Далее проводится латеральная закрепленная инверсия. Завершающие циклы закрепленной в рамках структурного каркаса инверсии позволяют достичь оптимальных значений невязок и получить выдержанный по латерали разрез, согласованный с априорной информацией, решить задачу картирования перспективных в нефтегазоносном отношении участков (рис.1в).

Рисунок 1. Блок-схема инверсии данных ЗСБ: а — результат качественной интерпретации (удельная проводимость); б — результат незакрепленной инверсии; в — результат закрепленной латеральной инверсии в структурном каркасе по данным МОГТ

Результаты

Результат применения рассмотренных подходов интерпретации показан на примере участка, расположенного в Жиганском районе Республики Саха (Якутия). Территория исследований входит в состав Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (НГП) на границе Анабарской, Западно-Вилюйской и Вилюйской нефтегазоносных областей (НГО) [18]. В тектоническом отношении территория относится к району Мунского свода, Анабарской антеклизы, Вилюйской синеклизы.

Полевые работы методом ЗСБ проводились с использованием цифровой телеметрической электроразведочной станции нового поколения SGS-TEM Пикет-32 [11]. Длина стороны генераторной петли составляла 600 м, приемной — 18 м. Шаг приемников по профилю составлял 500 м. При производстве зондирований в генераторную петлю подавался ток силой не менее 190 А, что позволило получить надежную информацию о строении разреза до глубины около 8 км. При производстве работ ЗСБ для достижения необходимой глубинности регистрация сигнала происходила с разными периодами, которые увеличивались в зависимости от проводимости изучаемого разреза в процессе проведения работ ЗСБ.

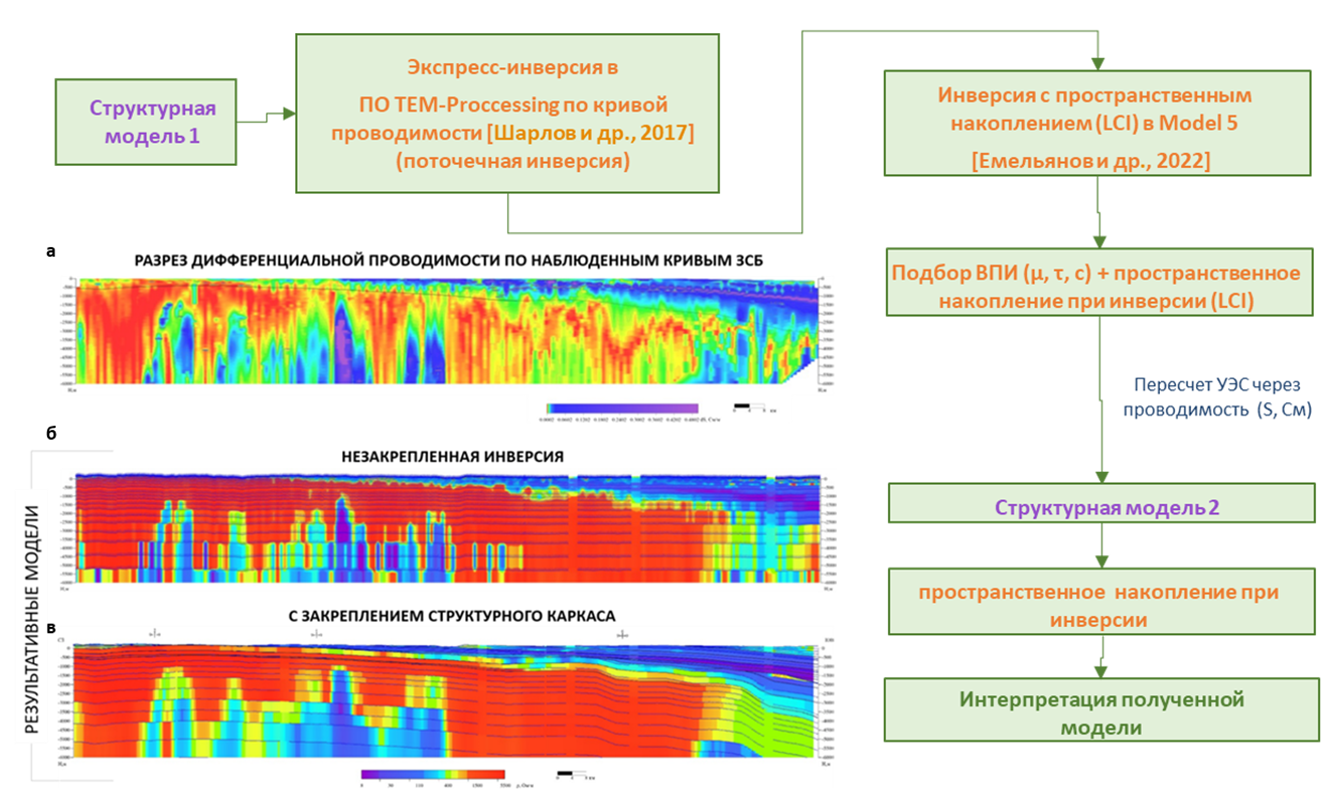

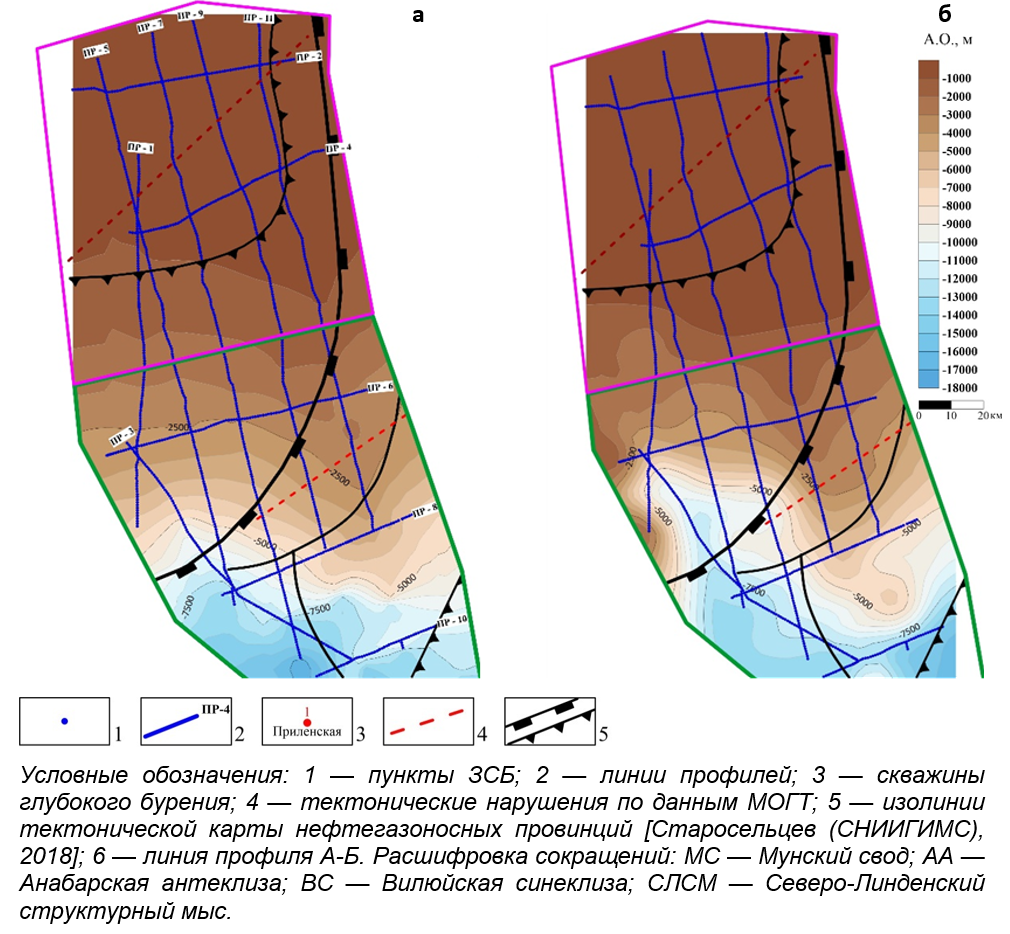

Рассматривая результаты электроразведочных исследований, уже на этапе качественной интерпретации можно видеть общие черты регионального тектонического и геологического строения территории исследования. Повышением суммарной проводимости разреза характеризуется Вилюйская синеклиза и Северо-Линденский структурный мыс южной части территории, в связи с увеличением мощности палеозойско-мезозойского осадочного комплекса. Уменьшения значений суммарной проводимости картируются на южном склоне Анабарской антеклизы и Мунском своде ввиду сокращения толщины осадочной толщи (рис. 2б). Суммарная проводимость разреза изменяется в широком диапазоне от нескольких сименсов в зоне Мунского свода в северо-западной части территории до 100 См и более в зоне увеличения мощности палеозойско-мезозойских отложений (в юго-восточной части).

В геоэлектрическом разрезе выделяется до 6 основных комплексов (рис. 3а, б): меловые, юрские, триасовые, пермские, кембрийские отложения и вендские отложения, а также породы кристаллического фундамента.

Рисунок 2. Сопоставление карт дифференциальной проводимости со структурным строением территории исследования: а — тектоническая карта по Старосельцеву, 2018 г. [8]; б — карта удельной проводимости по данным ЗСБ

На геоэлектрических разрезах (рис. 3а, б) по данным ЗСБ выделены тектонические нарушения, в частности, совпадающие с региональными тектоническими разломами, секущими площадь. Кристаллические породы фундамента по результатам работ ЗСБ отражаются в разрезе высокими значениями сопротивления 350–2000 Ом∙м, на фоне которых зачастую отмечаются неоднородные объекты с низкими значениями сопротивления (менее 50–100 Ом∙м).

Рисунок 3. Геоэлектрические разрезы по данным ЗСБ профиля А-Б, полученные: а — по результатам поточечной инверсии в структурном каркасе с геометрическим шагом; б — по результатам закрепленной латеральной инверсии в структурном каркасе по МОГТ

По результатам незакрепленной инверсии данных ЗСБ было выполнено картирование положения предполагаемой кровли фундамента и построена карта абсолютных отметок кровли фундамента по ЗСБ (рис. 4а). В северной части участка исследований наблюдается значительное поднятие кристаллического фундамента до отметки а. о. -500 м (характеризующегося высокими УЭС), а мощность осадочного чехла составляет 300–500 м, что соответствует результатам интерпретации МОГТ (рис. 4б). В направлении к Вилюйской синеклизе кровля фундамента погружается до отметок (-5000)–(-7500) м и более.

Рисунок 4. Карта положения кровли фундамента: а — по данным ЗСБ; б — по данным МОГТ

По результатам закрепленной инверсии построена комплексная модель по ЗСБ, совмещенная с данными МОГТ, которая позволяет дополнить данные МОГТ о прогнозе насыщения основных горизонтов коллекторов.

Выводы

Применение методики интерпретации, представляющей собой комбинированный подход закрепленной и незакрепленной инверсии данных ЗСБ, позволило получить новую информацию о малоизученных территориях Сибирской платформы и решить поставленные перед методом ЗСБ геологические задачи.

Так, по электроразведочным данным ЗСБ предварительно выделяются основные геологические структуры Мунского свода, Анабарской антеклизы, Вилюйской синеклизы: наблюдается понижение абсолютных отметок в направлении с северо-запада на юго-восток, что подтверждает поднятие фундамента в северной части района исследований; полученная по данным ЗСБ модель согласуется с тектонической картой по Старосельцеву 2018 г. и данными МОГТ.

1. Антонов Е. Ю. Проявление и учет индукционно-вызванной поляризации при изучении осадочного чехла юга Сибирской платформы методом ЗСБ / Антонов Е. Ю., Кожевников Н. О., Компаниец С. В. // Геофизика. — 2013. — № 2. — С. 35–40.

2. Буддо И. В. Интегрирование данных электромагнитных и сейсморазведочных исследований на всех стадиях геологоразведочных работ: от поисково-оценочного этапа до разработки месторождения углеводородов / Буддо И. В., Смирнов А. С. [и др.]. // Экспозиция нефть газ. — 2018. — № 6. — С. 24–28. EDN: https://elibrary.ru/YKWHZJ

3. Буддо И. В. Тонкослоистые модели при изучении коллекторов в осадочном чехле методом зондирований становлением поля в ближней зоне — методика и результаты интерпретации (на примере юга Сибирской платформы): автореф. дис. канд. геол.-минерал. наук: 25.00.10 / Буддо И. В. — Иркутск, 2012. EDN: https://elibrary.ru/ZONFWP

4. Свидетельство о регистрации программы ЭВМ № 2023663275 Model 5, 2023 / Емельянов В. С., Кердан А. В., Мурзина Е. В., Шелохов И. А.

5. Жданов М. С. Теория решения обратных задач и регуляризации в геофизике / Жданов М. С. — М.: Научный мир, 2007.

6. Мурзина Е. В. Особенности инверсии данных высокоплотных электромагнитных зондирований при нефтегазопоисковых исследованиях на территории Непско-Ботуобинской антеклизы / Мурзина Е. В., Поспеев А. В., Семинский И. К., Буддо И. В., Немцева Д. Б., Емельянов В. С., Агафонов Ю. А. // Науки о Земле и недропользование. — 2022. — Т. 45. — № 2. — С. 137–151. — https://doi.org/10.21285/2686-9993-2022-45-2-137-151. EDN: https://elibrary.ru/ALQLOJ

7. Мурзина Е. В. Оценка качества инверсии кривых нестационарных электромагнитных зондирований при решении нефтегазопоисковых задач: автореф. дисс. канд. геол.-минерал. наук: 25.00.10 / Мурзина Е. В. — Иркутск, 2022 б. EDN: https://elibrary.ru/PTWGEP

8. Тектоническая карта нефтегазоносных провинций Сибирской платформы / ред. В. С. Старосельцев. — Новосибирск: СНИИГГиМС, 2018.

9. Тихонов А. Н. Методы решения некорректных задач: учеб. пособие для вузов / Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. — М.: Наука, 1986.

10. Шарлов М. В. Современные телеметрические электроразведочные станции SGS-TEM и FastSnap. Эффективность и опыт использования / Шарлов М. В., Агафонов Ю. А., Стефаненко С. М. // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2010. — Т. 31. — № 1. — С. 20–24. EDN: https://elibrary.ru/THSPGJ

11. Шарлов М. В. Интегрированная система обработки и инверсии данных нестационарных электромагнитных зондирований / Шарлов М. В. // Приборы и системы разведочной геофизики. — 2017. — Т. 60. — № 2. — С. 24–35. EDN: https://elibrary.ru/ZCMLVX

12. Эпов М. И. Прямые и обратные задачи индуктивной геоэлектрики в одномерных средах / Эпов М. И., Ельцов И. Н. — Новосибирск: Изд-во ОИГГМ, 1992. EDN: https://elibrary.ru/TVCOXZ

13. Auken E. Model recognition by 1-D laterally constrained inversion of resistivity data / Auken E., Foged N., Sørensen K. I. // 9th Meeting, Environmental and Engineering Geophysical Society — European Section, 2002. — Pp. 241–244. — https://doi.org/10.3997/2214-4609.201406195.

14. Loke M. H. Rapid least-squares inversion of apparent resistivity pseudosections by a quasi-Newton method / Loke M. H., Barker R. D. // Geophysical Prospecting. — 1996. — Vol. 44. — Iss. 1. — Pp. 131–152. —https://doi.org/10.1111/j.1365-2478.1996.tb00142.x.

15. Oldenburg D. W. Inversion for applied geophysics: a tutorial / Oldenburg D. W., Li Y., Aki K., Richards P. G., Alumbaugh D., Newman G. [et al.] // Investigations in Geophysics. — 2005. — Pp. 89–150. — https://doi.org/10.1190/1.9781560801719.ch5.

16. Pelton W. H. Mineral discrimination and removal of inductive coupling with multifrequency IP / W. H. Pelton, S. H. Ward, P. G. Hallof, W. R. Sill, P. H. Nelso. // Geophysics. — 1978. — No 43. — Pp. 588–609. DOI: https://doi.org/10.1190/1.1440839

17. Wisén R. Combination of ID laterally constrained inversion and smooth inversion of resistivity data with a priori data from boreholes / Wisén R., Auken E., Dahlin T. // Near Surface Geophysics. — 2005. — No 3(2). — Pp. 71–78. DOI: https://doi.org/10.3997/1873-0604.2005002

18. Ухлова К. Д. Проектная документация на проведение работ по региональному геологическому изучению недр по объекту: «Комплексные региональные геолого-геофизические исследования с целью оценки перспектив нефтегазоносности, выявление новых зон нефтегазонакопления и локализации прогнозных ресурсов УВ на Мунском участке (Жиганский район) Республики Саха (Якутия)» / Ухлова К. Д. // ФГБУ «ВНИГНИ». — Москва, 2022.