Институт Земной коры СО РАН

В настоящее время ведущие нефтегазовые компании ставят перед собой задачи освоения и ввода в эксплуатацию низкопроницаемых карбонатных коллекторов. Эта проблема особенно актуальна для месторождений Восточной Сибири, где подобные объекты составляют более 90 % от общего количества продуктивных пластов региона, а выработка по ним — менее 3 %. Большинство пластов по запасам относится к категории трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) с проницаемостью менее 1–2 мД.

разработка, ТРИЗ.

В настоящее время ведущие нефтегазовые компании ставят перед собой задачи освоения и ввода в эксплуатацию низкопроницаемых карбонатных коллекторов. Эта проблема особенно актуальна для месторождений Восточной Сибири, где подобные объекты составляют более 90 % от общего количества продуктивных пластов региона, а текущая выработка по ним — менее 3 %. Большинство пластов по запасам относится к категории трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) с проницаемостью менее 1–2 мД.

Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение (ВЧНГКМ), известное своим основным драйвером — верхнечонским объектом (Вч, или В10–13), обладает еще одним значимым активом — преображенским горизонтом (Пр, или объект Б12), который занимает второе место по запасам на месторождении и классифицируется как ТРИЗ. В ходе более чем десятилетнего периода разработки карбонатного объекта Пр применялись различные технологические подходы к его освоению. В статье особое внимание уделяется наиболее результативным из них. Рассматриваются ключевые проблемы, возникающие при разработке объекта, наиболее успешные технологии и решения предлагаются к масштабированию на объектах-аналогах.

ВЧНГКМ расположено в Иркутской области в районе с суровыми климатическими условиями. Открыто в конце 1970-х гг., в промышленной разработке находится с 2008 г. С января 2025 г. поставлено на государственный баланс как уникальное по запасам. В ближайшей перспективе пласт Б12 — приоритетный объект на ВЧНГКМ, поскольку основной объект Вч находится на третьей стадии разработки. Объект Пр расположен в 10–15 м над объектом Вч. Характеризуется низкими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС): пористость — 12 %, проницаемость — 1,5 мД, толщины — 6–12 м; а также сложными термобарическими условиями — на глубине 1500 м пластовое давление составляет 16 МПа. Температура колеблется в пределах 14–16 градусов по Цельсию, в связи с чем повсеместно присутствует выпадение асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). Также осложняющим фактором является наличие разломной тектоники и участков с обширной газовой шапкой (ГШ).

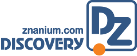

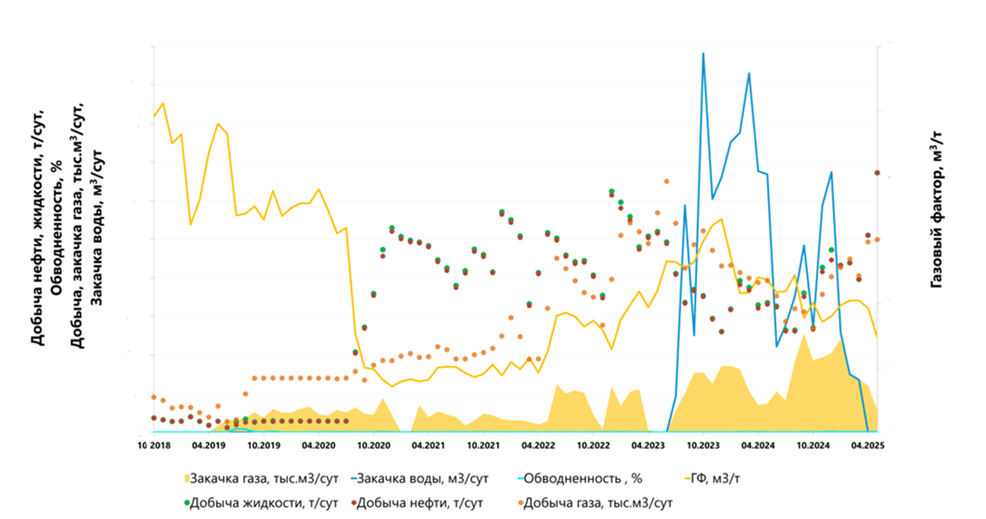

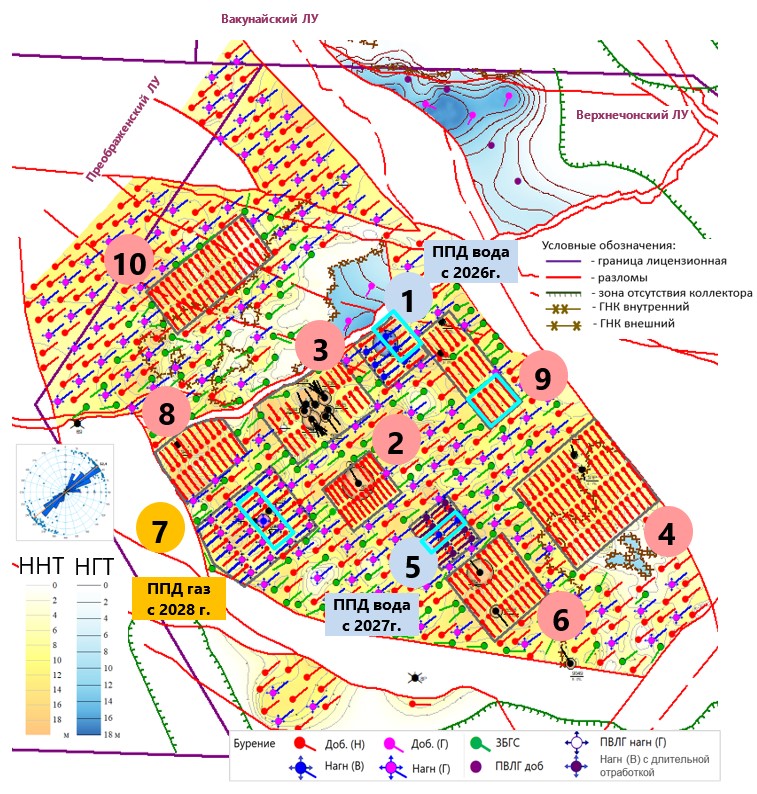

Преображенский горизонт введен в разработку в 2009 г. На объекте осуществляется закачка газа и воды в единичные скважины (рис. 1). Динамика основных показателей разработки представлена ниже (рис. 2).

Рисунок 1. Карта текущих отборов на карте нефтенасыщенных толщин преображенского горизонта (пласт Б12) ВЧНГКМ

При разработке пласта Б12 решаются такие задачи, как подбор эффективного типа заканчивания скважин и воздействия на пласт, выбор первоочередных участков для бурения, а также попытки управления геологическими рисками для минимизации негативных последствий. Ответы на эти вопросы необходимы для того, чтобы обеспечить рентабельную и рациональную разработку объекта. Технологии заканчивания скважин, которые были испытаны на пласте Б12, — это наклонно-направленные скважины (ННС) с различными вариантами стимуляции (большеобъемная соляно-кислотная обработка (БСКО), кислотный гидравлический разрыв пласта (КГРП)), перевод скважин с нижележащего объекта Вч, горизонтальные скважины (ГС) длиной 200 м, многозабойные скважины (МЗС) с 4 боковыми стволами (БС) и горизонтальные скважины (600 м и 1000 м) с многостадийным гидравлическим разрывом пласта (МГРП).

Рисунок 2. Динамика основных показателей разработки преображенского горизонта

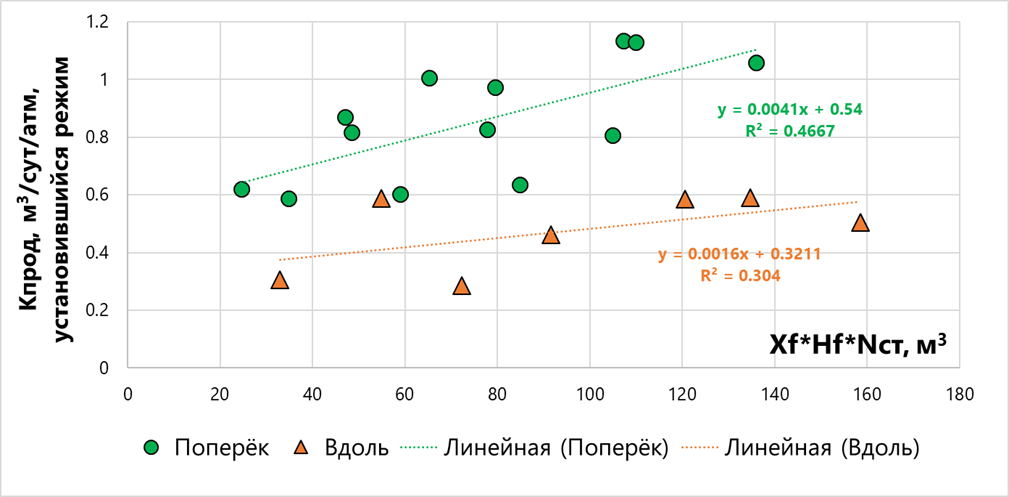

Наибольшим коэффициентом продуктивности (Кпрод) на установившемся режиме характеризуются ГС + МГРП с поперечной ориентацией трещин (рис. 3).

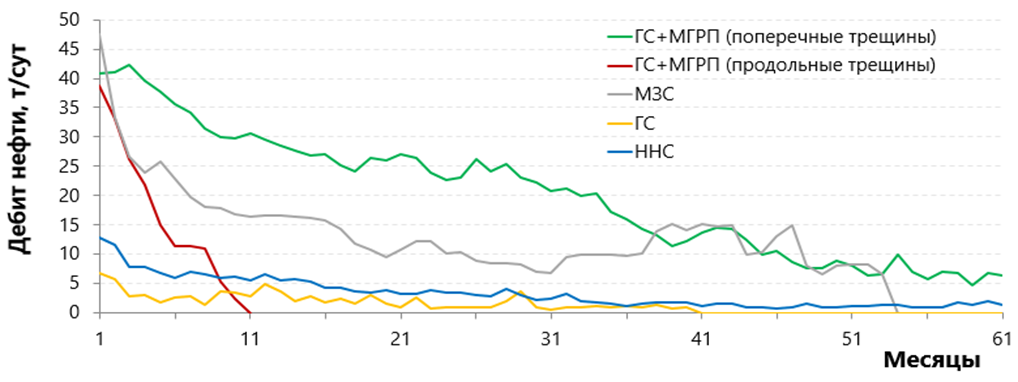

В 2024 г. впервые реализовано бурение ГС + МГРП с продольными трещинами (4 БС и 1 ГС). Всего на объекте Б12 пробурено 22 ГС + МГРП, из них 15 скважин с поперечными трещинами (в т. ч. 2 скв. в газонефтяной зоне (ГНЗ)) и 7 скважин с продольными трещинами. Сопоставляя дебиты нефти (рис. 4), видим, что максимальные дебиты были получены в ГС с пропантным МГРП с поперечными трещинами. При этом темпы падения данной технологии более оптимистичны, позволяют нам наиболее эффективно эксплуатировать данный объект. С учетом входных дебитов и накопленной добычи нефти наиболее успешным являются ГС длиной 1000 м — с МГРП с поперечной ориентацией трещин (Кпрод — 0,75 м3/сут/атм). Наибольшая удельная добыча получена по ГС + МГРП, что на 51 % эффективнее МЗС и в 9,5 раз выше ННС.

В 2025 г. рассматривается возможность применения кварцевого песка при проведении ГРП и применение ПАВ.

Рисунок 3. Зависимость коэффициента продуктивности от объема трещин ГРП на преображенском горизонте ВЧНГКМ

Рисунок 4. Сравнение производительности скважин по типам заканчивания

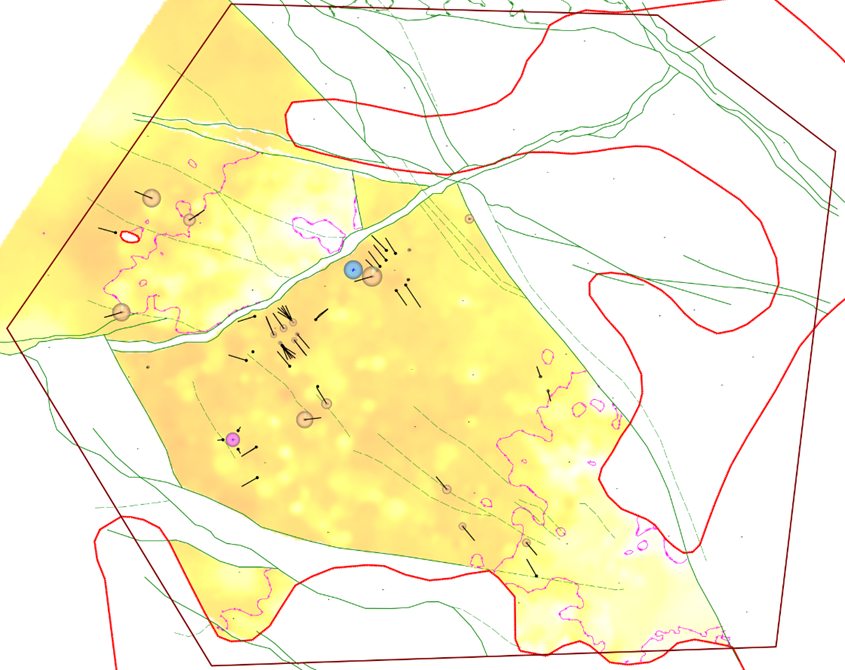

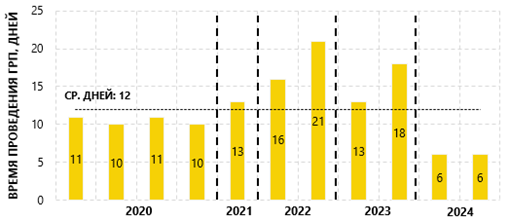

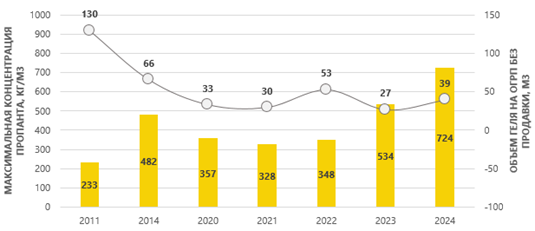

Эволюция технологии ГРП для рассматриваемого актива происходит от простого к сложному с включением учета геологических особенностей региона — до 2020 г. были опробованы различные виды заканчивания и методы по интенсификации притока. С 2015 г. в связи с выносом пропанта после проведения ГРП было введено использование RCP-пропанта. С 2020 г. в активную фазу перешло бурение ГС длиной 1000 м и 9 стадиями ГРП. За период 2020–2021 гг. проведено более 50 операций ГРП, на которых было получено 12 осложнений в виде «стопов». В период с 2021 по 2023 г. начато использование формулы для расчета трений в интервале перфорации / призабойной зоны пласта (ПЗП) на основе устьевых давлений, что позволило снизить количество осложнений вдвое при схожем количестве операций (рис. 5). Широко применяется геомеханическое моделирование для планирования ГРП.

|

График времени проведения грп |

ГИСТОГРАММА ОСЛОЖНЕНИЙ ПО ГОДАМ |

|

|

|

График оптимизации грп |

|

|

Рисунок 5. Эволюция ГРП

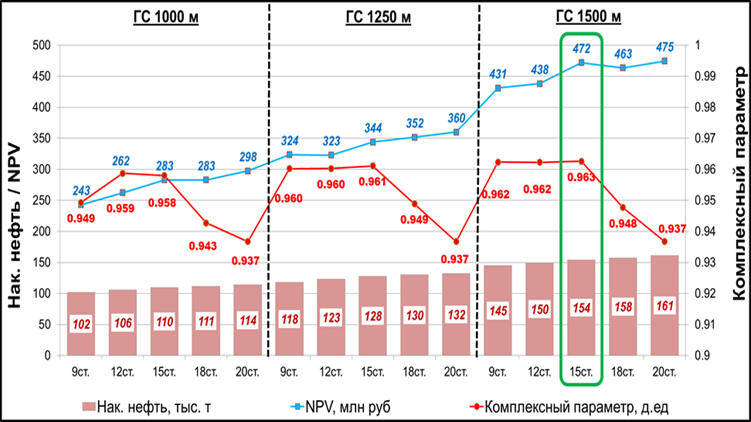

По результатам опробования различных способов заканчивания скважин и определения оптимального — ГС + МГРП с поперечными трещинами — было принято решение о развитии данной технологии: увеличения стадийности ГРП и длины ГС. Далее выявление оптимальной длины и количества стадий ГРП проводилось с использованием инструментов гидродинамического моделирования (ГДМ) в корпоративном ПО «РН-КИМ». На ГДМ была проведена серия расчетов по установлению оптимальной длины ГС и количества стадий ГРП. С целью выбора оптимальной технологии в расчете использовался комплексный параметр, который включает в себя показатели накопленной добычи нефти за 20 лет, запускной дебит скважины, риски успешности проведения ГРП (зависят от количества стадий ГРП), риски успешности бурения ГС (зависят от длины ствола) и экономический показатель NPV. С учетом комплексного параметра было определено наиболее эффективное закачивание скважин на преображенский объект — ГС 1500 м с 15 стадиями ГРП (рис. 6).

Рисунок 6. Обоснование оптимальной длины ГС и количества стадий ГРП

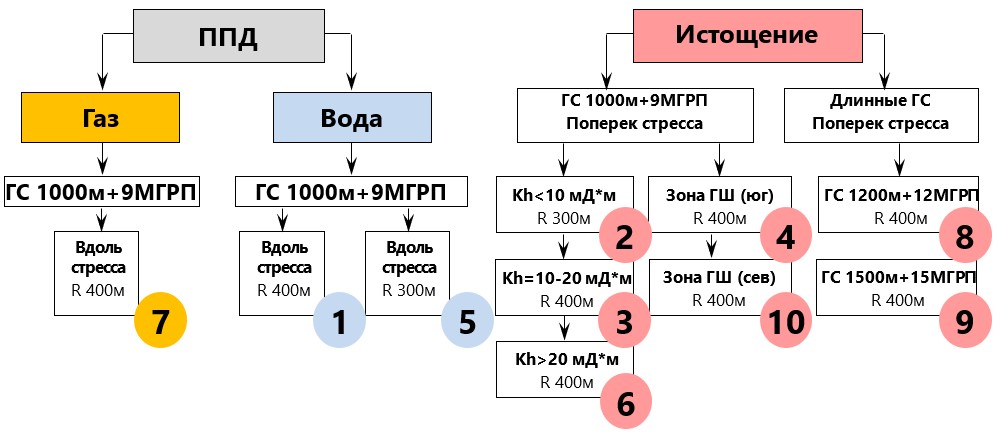

После подтверждения успешности ГС1000 + МГРП выполнено размещение фонда по данным постоянно действующей геолого-технологической модели (ПДГТМ) для формирования варианта на полное развитие. Очередность бурения планировалась с учетом представлений о ФЕС по данным транзитного бурения, результатов первичных и повторных испытаний. На основе полномасштабных гидродинамических расчетов в ПО «РН-КИМ» определена условная зависимость между накопленной нефтью и Кh, выполнено итоговое ранжирование фонда и заложение объемов для эксплуатационного бурения. Запланировано бурение 255 скважин с применением технологии ГС+МГРП со средним запускным дебитом — более 40 т/сут. Подготовлена схема отработки технологий для подтверждения полномасштабного разбуривания (рис. 7).

Рисунок 7. Схема формирования пилотных участков

Рисунок 8. Участки пилотных работ. Объект Б12

Задачи пилотных участков:

-

бурение, отработка технологий заканчивания;

-

сравнение ГС с продольными и поперечными трещинами МГРП;

-

эксплуатация скважин на газонапорном режиме (с учетом наличия газовой шапки в северной и южной зонах);

-

закачка воды на участке 1, участке 5;

-

закачка газа на участке 7;

-

уточнение оптимальной плотности сетки скважин (ПСС);

-

по факту реализации закачки воды и газа — уточнение для остальной части объекта азимута ГС, типа заканчивания, режима разработки (включая выбор агента закачки или его отсутствие) и ПСС.

Одним из главных вызовов при разработке преображенского горизонта в период 2025–2027 гг. будет реализация ячейки заводнения на одной из кустовых площадок, в результате которого будет принято дальнейшее решение о реализации системы поддержания пластового давления на объекте Б12 и о выборе агента воздействия. В проектном документе 2024 г. рассмотрены как проектные участки, предполагающие разные типы заводнения, так и истощение для определения оптимальной системы разработки. Также в ближайшее время при проведении работ по ГРП будет опробована закачка кварцевого песка как альтернатива стандартного керамического пропанта с целью оптимизации проведения работ.

Сформирована матрица рисков по проекту (таб. 1), где выполнена экспертная оценка учета особенностей актива и управляемости при реализации проектных решений.

Таблица 1. Матрица рисков проекта

|

Риск |

Описание |

Последствия |

Вероятность |

Управляемость |

Мероприятия по снижению рисков |

|

Достижение рентабельных показателей |

Несоответствие фактических темпов падения (ТП) добычи плановым. Снижение экономической эффективности проекта |

|

|

|

Выбор оптимального заканчивания на основе технико-экономического обоснования (ТЭО) и системы поддержания пластового давления (ППД) |

|

Неопределенность по режиму работы фонда |

Реализация режима растворенного газа в низкопроницаемом коллекторе |

|

|

|

Ревизия автоматизированных групповых замерных установок (АГЗУ) перед запуском новых кустовых площадок (КП). Планирование замеров VX. Спуск электроцентробежных насосов (ЭЦН) с газосепаратором / диспергатором |

|

Прорыв трещин ГРП в пласт ВЧ |

Объем закачиваемого пропанта при ГРП влияет на прорыв трещин в пласте |

|

|

|

Геомеханическое сопровождение МГРП. Дизайн/тоннаж с контролем трещин по высоте. Проведение промыслово-геофизических и гидродинамических исследований, технологии геомеханического анализа нефти (Finger-print-исследования) |

|

Неопределенность по агенту ППД |

Прорыв газа к реагирующим скважинам, отсутствие приемистости при нагнетании воды в низкопроницаемый коллектор. АвтоГРП в объект Вч |

|

|

|

Пробный запуск КП 5А, мониторинг влияния закачки газа. Пробная закачка воды. Мониторинг скважин объекта Вч |

|

Рост газового фактора |

Увеличение газового фактора (ГФ) / снижение добычи нефти, режим растворенного газа, низкий коэффициент извлечения нефти (КИН) |

|

|

|

Переиспытания в районах бурения с реализацией ГРП / обработки призабойной зоны (ОПЗ). Тестирование закачки газа, воды |

|

Система ППД |

Целесообразность формирования ППД на объекте |

|

|

|

Пробная закачка агента ППД. Запуск добывающих скважин в районе нагнетания |

|

Интерференция скважин |

По регулярной сетке 400 м при разновременном вводе возможно влияние снижения Рпл и разгазирования на новый фонд |

|

|

|

Последовательное разбуривание площади, ограничение режимов работы скважин |

Выводы

Дальнейшие перспективы Верхнечонского месторождения тесно связаны с разработкой низкопроницаемых карбонатных объектов, относящихся к ТРИЗ. На основе всесторонних исследований и опытно-промышленных работ был выявлен единственный на данный момент эффективный способ увеличения добычи нефти на преображенском горизонте — применение МГРП.

С момента начала полномасштабного освоения пласта Б12 (период 2024–2025 гг.) были введены в эксплуатацию 8 боковых горизонтальных стволов и 11 ГС с девятью стадиями ГРП и направлением трещин поперек регионального стресса. Кроме того, была впервые опробована новая для пласта Б12 технология заканчивания скважин — ГС + МГРП с продольными трещинами. Максимальная эффективность с точки зрения добычи была достигнута при использовании ГС + МГРП с поперечными трещинами ввиду отсутствия интерференции между стадиями и большего охвата пласта дренированием.

В настоящее время на объекте планируется модификация системы разработки путем пробного увеличения длины ГС до 1500 м с 15 стадиями ГРП. Для решения этой задачи используются современные методы анализа и прогноза, включая детальное геологическое, геомеханическое и гидродинамическое моделирование. В частности, применяется неравномерное размещение стадий ГРП с концентрацией их в наиболее продуктивных зонах. Каждая стадия ГРП рассчитывается индивидуально с учетом геолого-физических характеристик конкретного интервала и экономической целесообразности.

В качестве следующего этапа развития системы разработки преображенского горизонта планируются пилотные работы по организации системы поддержания пластового давления на отдельных участках. Главной особенностью проектной системы является использование как традиционного заводнения, так и закачки газа для определения предпочтительного агента вытеснения. По результатам комплекса проектных работ ожидается определение оптимальных решений для реализации рациональной разработки не только пласта Б12, но и пластов-аналогов.

1. Бетехтин С. С. Определение оптимальной технологии заканчивания скважин в низкопроницаемом карбонатном коллекторе Восточной Сибири / Бетехтин С. С., Зырянов Н. М., Ведерников Н. Е., Ахмадишин А. Т., Валеев Р. Р. // Экспозиция нефть и газ. — 2024. — № 9 (110). — С. 81–85. DOI: https://doi.org/10.24412/2076-6785-2024-9-81-85; EDN: https://elibrary.ru/SFITDE

2. Пуляевский М. С. Анализ эффективности методов интенсификации притока на объекте ТРИЗ — преображенском нефтепродуктивном горизонте, Восточная Сибирь / Пуляевский М. С., Ведерников Н. Е., Ахмадишин А. Т., Вахромеев А. Г. // Нефтегазовое дело. — 2023. — Том 2. — № 6.— С. 179–185.

3. Воробьев В. С. Модель формирования преображенского продуктивного горизонта венда (Восточная Сибирь) / Воробьев В. С., Вилесов А. П. // Нефтяное хозяйство. — 2012. — № 10. — С. 38–43. EDN: https://elibrary.ru/PEOQSR

4. Экономидис М. Унифицированный дизайн гидроразрыва пласта / Экономидис М., Олайни Р., Валько П. — М.: Институт компьютерных исследований, 2007.

5. Чиргун А. А. Теория и практика разработки сложнопостроенных коллекторов Восточной Сибири на примере Верхнечонского месторождения / Чиргун А. А., Леванов А. Н., Гореев Я. И., Лазеев А. Н., Тимчук А. С. // SPE — 189301. — 2017.

6. Гринченко В. А. Эффективность бурения и заканчивания наклонно-направленных нефтедобывающих скважин в Восточной Сибири через эволюцию горизонтального участка — от одиночных стволов к конструкции «березовый лист» в связи с детализацией геологического строения залежей УВ / Гринченко В. А., Махмутов Д. З. [и др.] // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. — 2020. — № 5 (329). — С. 8–15. — https://doi.org/10.33285/0130-3872-2020-5(329)-8-15. EDN: https://elibrary.ru/HWSLSM

7. Пуляевский М. С. Комплексный подход к выбору эффективной технологии вовлечения в добычу ТрИЗ нефти из низкопроницаемых карбонатных коллекторов преображенского горизонта Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, Восточная Сибирь / Пуляевский М. С., Греков Г. В., Зырянов Н. М. Вахромеев А. Г. // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. — 2022. — № 2 (350). — С. 35–46. — https://doi.org/10.33285/0130-3872-2022-2(350)-35-46. EDN: https://elibrary.ru/XKKRGY

8. Херлиман Д. Преображенский горизонт Верхнечонского месторождения: выбор оптимального метода разработки / Херлиман Д., Кошелев А. В., Захарян А. Г. [и др.] // Новатор. — 2009. — № 29. — С. 13–17.