УДК 556 Гидросфера. Вода в целом. Общая гидрология

Наиболее универсальным способом удаления попутных вод является их закачка в глубокие водоносные горизонты через специально пробуренные поглощающие скважины. В данной работе выделен наиболее перспективный водоносный комплекс для закачки попутных вод в Восточной Сибири, обозначены проблемы, осложняющие размещение вод в карбонатные коллекторы, проведен цикл камеральных расчетов по оценке рисков автоГРП и разработан ряд рекомендаций по доизучению данного вопроса.

размещение попутных вод, нижнекембрийский межсолевой водоносный комплекс, автоГРП, карбонатные отложения, Восточная Сибирь.

Введение

На сегодняшний день одним из перспективных векторов развития крупнейших нефтегазодобывающих компаний, в том числе и ООО «Газпромнефть-Заполярье», является поиск, разведка и эксплуатация месторождений нефти и газа на территории Восточной Сибири.

Как известно, совместно с нефтью из недр земли на поверхность поднимается и вода, которую принято называть попутной. В существующей технологии добычи углеводородного сырья попутные воды используются в системе поддержания пластового давления (ППД), а при появлении профицита этих вод, незадействованного в системе ППД, размещаются в водоносных горизонтах.

В процессе разработки одного из участков недр, расположенного на территории Республики Саха (Якутия), в силу отсутствия на текущий момент системы ППД перед ООО «Газпромнефть-Заполярье» также возникла проблема по утилизации излишков попутных вод и вод, использованных пользователем недр для собственных производственных и технологических нужд.

В Западной Сибири процесс размещения попутных вод в водоносные горизонты хорошо отлажен. Апт-альб-сеноманский водоносный комплекс с высокими емкостными и фильтрационными свойствами пород используется в качестве поглощающего резервуара для размещения попутно добываемых вод [1] на более чем на 166 лицензионных участках. В Восточной Сибири еще требуется решение задачи по поиску и оценке пластов-коллекторов под размещение попутных вод.

Помимо этого, при размещении попутных вод в карбонатных коллекторах высока вероятность автоГРП, т. е. роста трещин и попадания размещаемой воды в нижележащие продуктивные горизонты.

В процессе поиска пласта-коллектора под размещение попутных вод в качестве кандидатов рассматривалось пять водоносных комплексов: надмерзлотный, нижне-среднекембрийский, нижнекембрийский, венд-нижнекембрийский и вендский (таб. 1).

Таблица 1. Сравнение водоносных комплексов Восточной Сибири

|

Основные требования |

Надмерзлотный |

Нижне- |

Нижнекембрийский |

Венд- |

Вендский |

|

Площадь распространения и мощность горизонта |

Ограниченное, до нескольких десятков м |

20–48 м |

160–319 м |

0,6–25 м |

4 горизонта, каждый |

|

Изоляция от выше- и нижележащих водоносных горизонтов |

Отсутствует верхний |

Имеются |

Имеются |

Имеются |

Имеются водоупоры |

|

Изоляция от пресных подземных вод |

Содержит пресные воды |

Надежно |

Надежно |

Надежно |

Надежно изолированы |

|

Глубины залегания |

До 50 м |

От 99 м до 587 м |

От 583 м до 1399 м |

От 1440 м до 1717 м |

От 1801 м до 1960 м |

|

Пластовые воды совместимы с размещаемыми |

Существенно отличаются |

Существенно отличаются |

Значения близки |

Существенно отличаются |

Совместимы |

|

Влияние на залежи УВ |

Отсутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

Имеется |

Наиболее перспективным из них является нижнекембрийский межслоевой водоносный комплекс (НК ВК), поскольку удовлетворяет таким параметрам, как значительная площадь распространения, приемлемые эффективные толщины коллекторов, изоляция от ниже- и вышележащих водоносных и продуктивных горизонтов, экономически приемлемая глубина скважин.

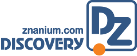

Комплекс представлен карбонатными отложениями олекминской, толбачанской, эльгянской и нелбинской свит. В целом разрез комплекса сложен чередованием доломитов, известняков, аргиллитов, ангидритов и мергелей. Верхним водоупором служат мощные пачки каменной соли чарской свиты (108–174 м), нижним — каменные соли юрегинской свиты (20–65 м). Подошва нижнекембрийского ВК отбивается на глубине 1177,4–1399,4 м, (а. о. -827,9 ÷ -907,1 м), кровля на глубине 583,3–755,1 м (а. о. -230,3 ÷ -265,0 м) (рис. 1).

Рисунок 1. Стратиграфический разрез нижнекембрийского водоносного комплекса

Единственной, но существенной проблемой использования данного комплекса в качестве пласта-коллектора под размещение в том, что его геолого-гидрогеологическая изученность находится на очень низком уровне. Необходимо отметить, что на таком же уровне находится изученность и других водоносных комплексов территорий Восточной Сибири.

Опыт размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд, на территории Республики Саха незначительный. Размещение вод ведется в метегеро-ичерский и другие вышележащие горизонты. Опыт размещения попутных вод в рассматриваемый нижнекембрийский межсолевой комплекс на территории Якутии отсутствует.

Однако имеются сведения об использовании данного комплекса, как для системы ППД месторождений углеводородов (на территории Республики Саха на Восточно-Алинском, Северо-Талаканском участках недр), так и для технологического и хозяйственно-питьевого водоснабжения (на Южно-Талаканском, Талаканском, Алинском участках недр и в поселке Витим).

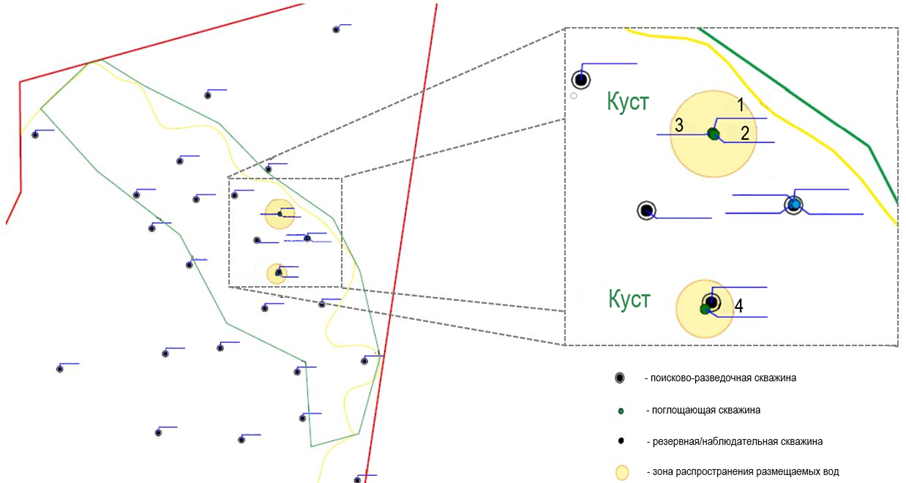

Размещение попутных вод в нижнекембрийские карбонатные отложения запланировано на период опытно-промышленной эксплуатации на базе трех поглощающих скважин с дебитами от 355 до 635 м3/сут при максимальном устьевом давлении закачки в 124 ат и одной резервной/наблюдательной скважиной (рис. 2).

Рисунок 2. Размещение попутных вод на месторождении Восточной Сибири

Метод

Для оценки рисков прорыва размещаемой воды использовались инструменты математического моделирования. Был проведен цикл камеральных расчетов на прототипе программы по оценке рисков автоГРП, которая представляет собой однофазную двумерную гидрогеомеханическую модель, созданную на основе метода конечных элементов. Прототип программы является собственной разработкой ООО «Газпромнефть НТЦ».

Рассмотрен водоносный пласт, окруженный сверху и снизу низкопроницаемыми породами. Было сделано предположение об уже имеющейся начальной трещине в целевом пласте, ограниченной по высоте мощностью пласта.

Была произведена настройка модели на фактические данные месторождения с учетом неопределенности доступных входных данных. Из-за отсутствия керна, отобранного с исследуемых интервалов, и высокой неопределенности во входных данных расчеты были выполнены в виде анализа чувствительности для разных значений трещиностойкости, эффективного коэффициента Пуассона солей, коэффициента Био, коэффициента утечек Картера, объема закачки и расстояния от середины пласта до перемычки.

Ключевым параметром для оценки возможности прорыва является контраст сжимающих напряжений. Был проведен анализ неопределенностей и посчитаны контрасты напряжений при разных значениях эффективного коэффициента Пуассона и константы Био. Со временем при постоянной закачке поровое давление будет расти, контраст напряжений будет снижаться. Для понимания близости к критической области, в которой может произойти прорыв, рекомендуется уточнение этих параметров.

Оценка параметров возможной трещины выполнялась для двух наиболее вероятных значений эффективного коэффициента Пуассона. При значении 0,4 трещина вырастет в пласте до 505 м, но не прорвется в выше- и нижележащие горизонты. При значении 0,3 длина трещины будет меньше, около 440 м, и начинается незначительный рост в соляные пласты. Чем ниже коэффициент Пуассона, тем меньше контраст сжимающих напряжений и тем легче трещине расти в высоту.

Всего было просчитано 15 000 сценариев, при коэффициенте Пуассона меньше 0,35 было 4155 прорывов, что составляет 28 % от всех сценариев и 93 % от общего числа прорывов. Анализ по остальным параметрам не показал значимых результатов. Это подтверждает, что эффективный коэффициент Пуассона оказывает наибольшее влияние на результаты всех расчетов и понимание его истинного значения поможет сделать более надежный прогноз воздействия на пласт-коллектор.

Выводы

Для успешного размещения попутных вод в НК ВК необходимо его доизучение. Для возможности выполнения более надежного прогноза воздействия на пласт-коллектор рекомендуется выполнить отбор керна для определения геомеханических свойств горных пород ввиду его отсутствия во всей Восточной Сибири с интересующих нас интервалов, проведение ПГИ с целью выявления работающих интервалов поглощающего горизонта, проведение ГДИС для определения водопроводимости и пьезопроводности пласта.

В 2025 году силами «Газпромнефть-Заполярья» был отобран керн в интервале нижнекембрийского межслоевого водоносного комплекса. Запланировано выполнение лабораторных исследований для оценки фильтрационно-емкостных свойств горных пород, что позволит получить собственную петрофизическую модель и уточнить параметры для прогноза автоГРП.

Опыт размещения попутных вод на рассматриваемом участке недр, несомненно, будет востребован ввиду малоизученности водоносных горизонтов Восточной Сибири как «Газпромнефть-Заполярьем», так и другими компаниями, а выполнение вышеуказанных рекомендаций будет способствовать накапливанию геологических знаний, что в будущем позволит принимать решения на других активах Восточной Сибири более оперативно.

1. Павлюков А. И. Краткая история изучения и масштабы техногенного воздействия на апт-альб-сеноманский водоносный комплекс Западной Сибири / Павлюков А. И., Сальникова Ю. И. // Материалы XXIII Всероссийского совещания по подземным водам востока России с международным участием. — Иркутск, 2021. DOI: https://doi.org/10.52619/978-5-9908560-9-7-2021-23-1-101-105; EDN: https://elibrary.ru/FHOEYG

2. Гараева Т. В. Геологическое изучение участка верховьев р. Чаянда на территории МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия) с целью поисков и оценки подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов на нефтяной оторочке ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ / Гараева Т. В., Черняк А. Г. // ЗАО «ГИДЭК», Москва, 2012.